(Loading...)...

良い…と思ったらぜひ押してやってください(連打大歓迎)

#読んでる 『沖縄・問いを立てる3 攪乱する島』

愛と奪取の区別をつける

waveboxぱちぱちありがとうございます~ ボタンが分散している…

横浜の水陸両用バス「スカイダック横浜」に擬人化っているんですかね🤔

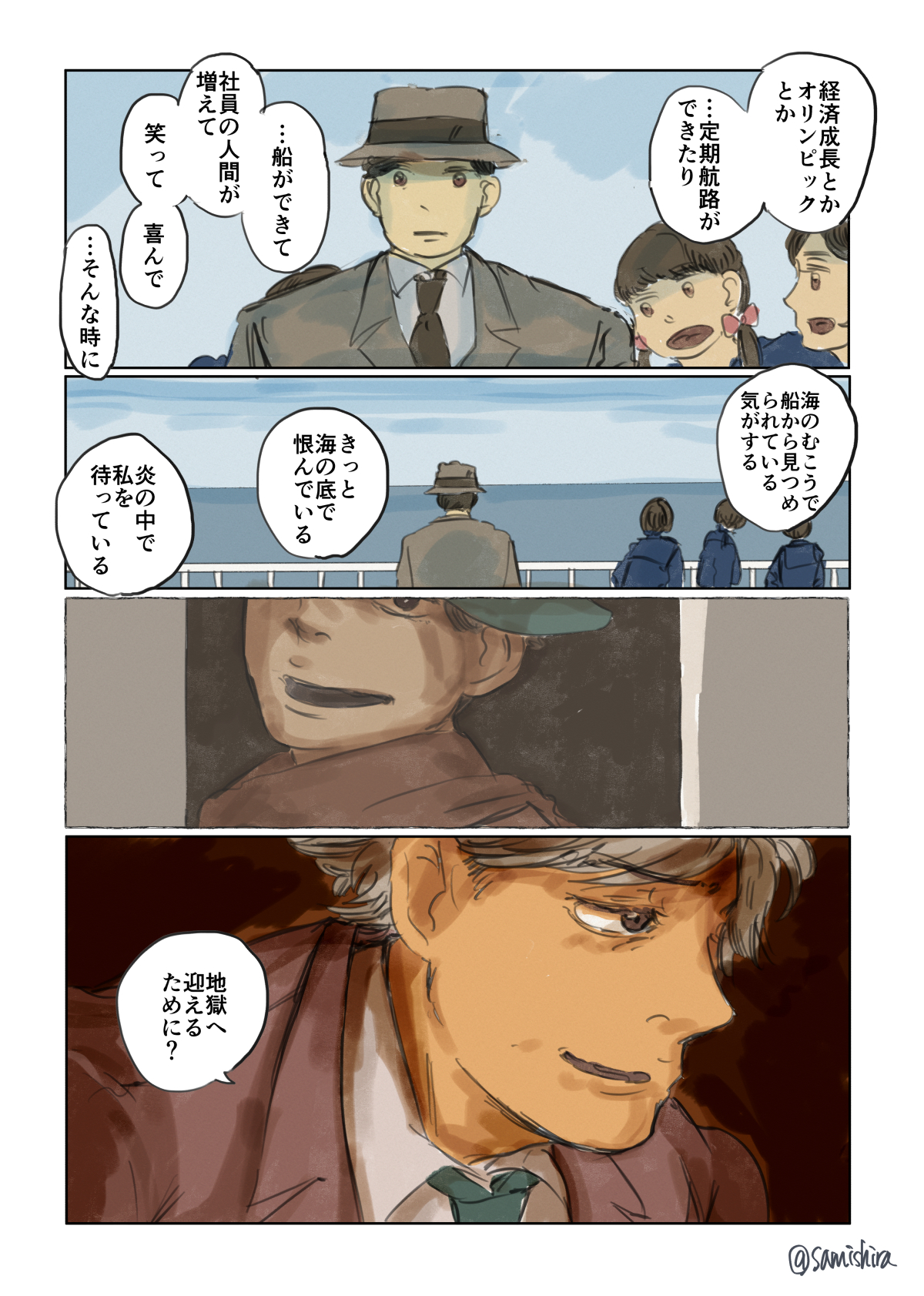

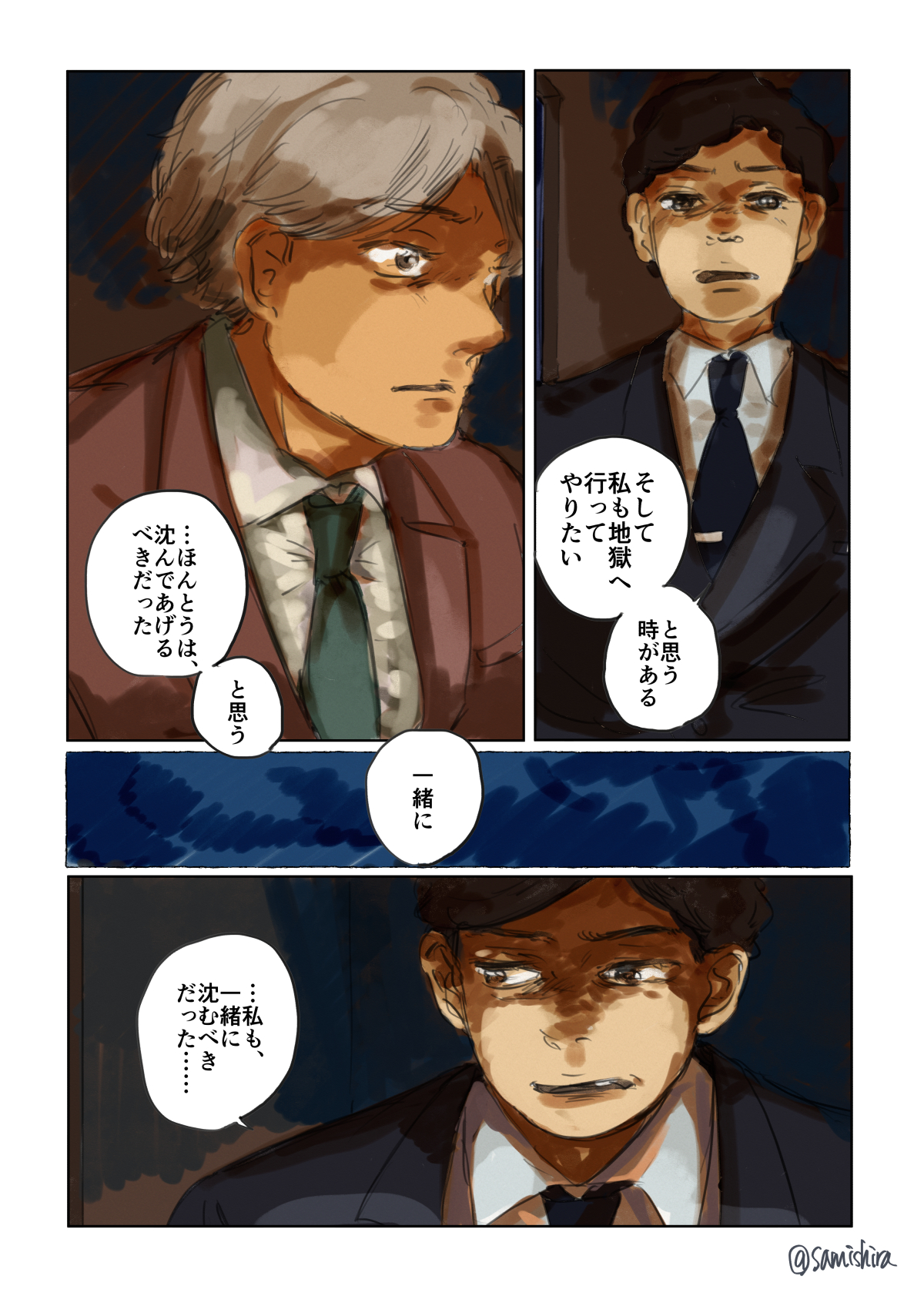

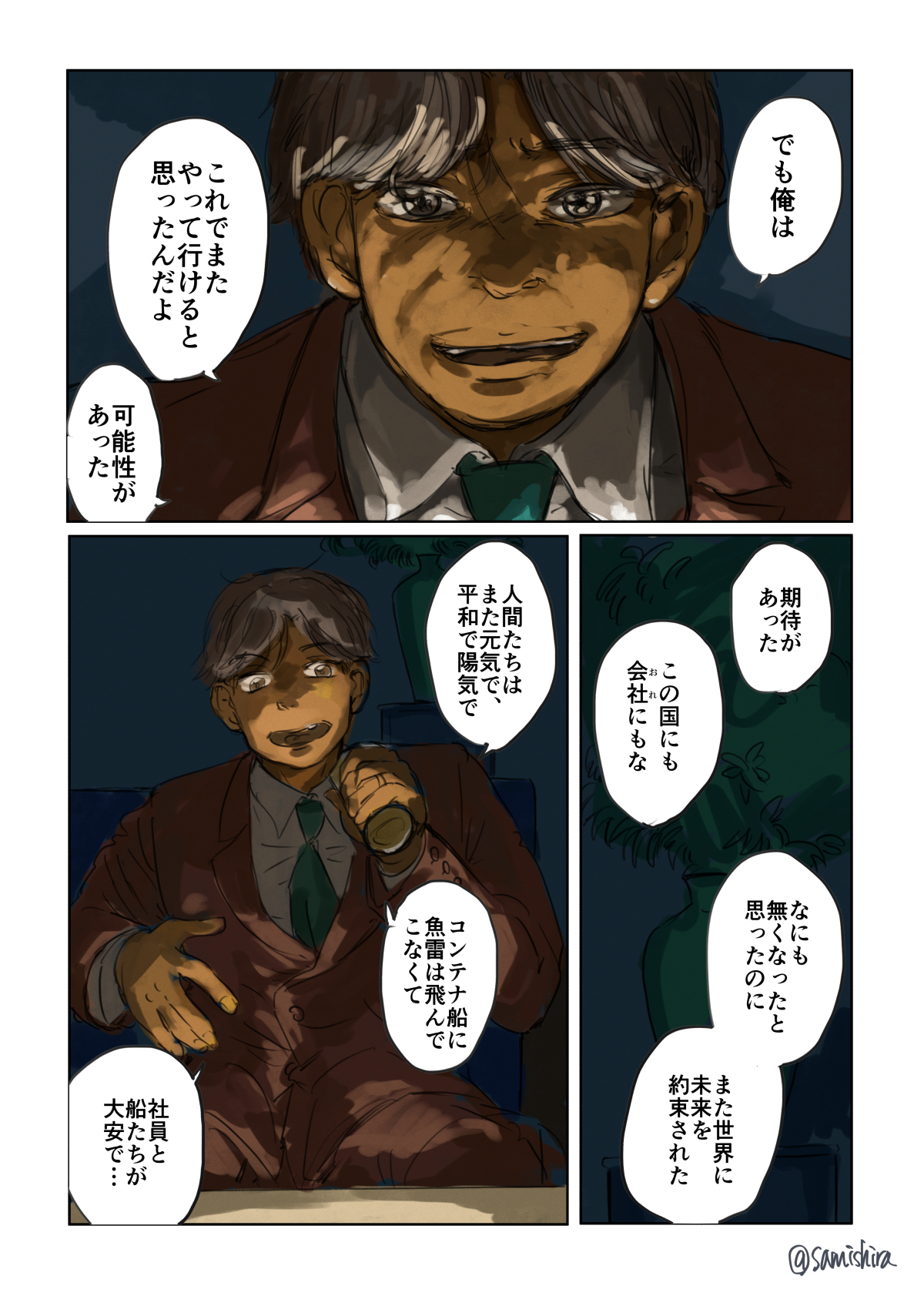

乗り物(ふね含む)擬人化ってやっぱ他人の血をなめさせられて「鉄の味がする…」といいつつわが身の命題について語り合うんでしょ?知ってるよ

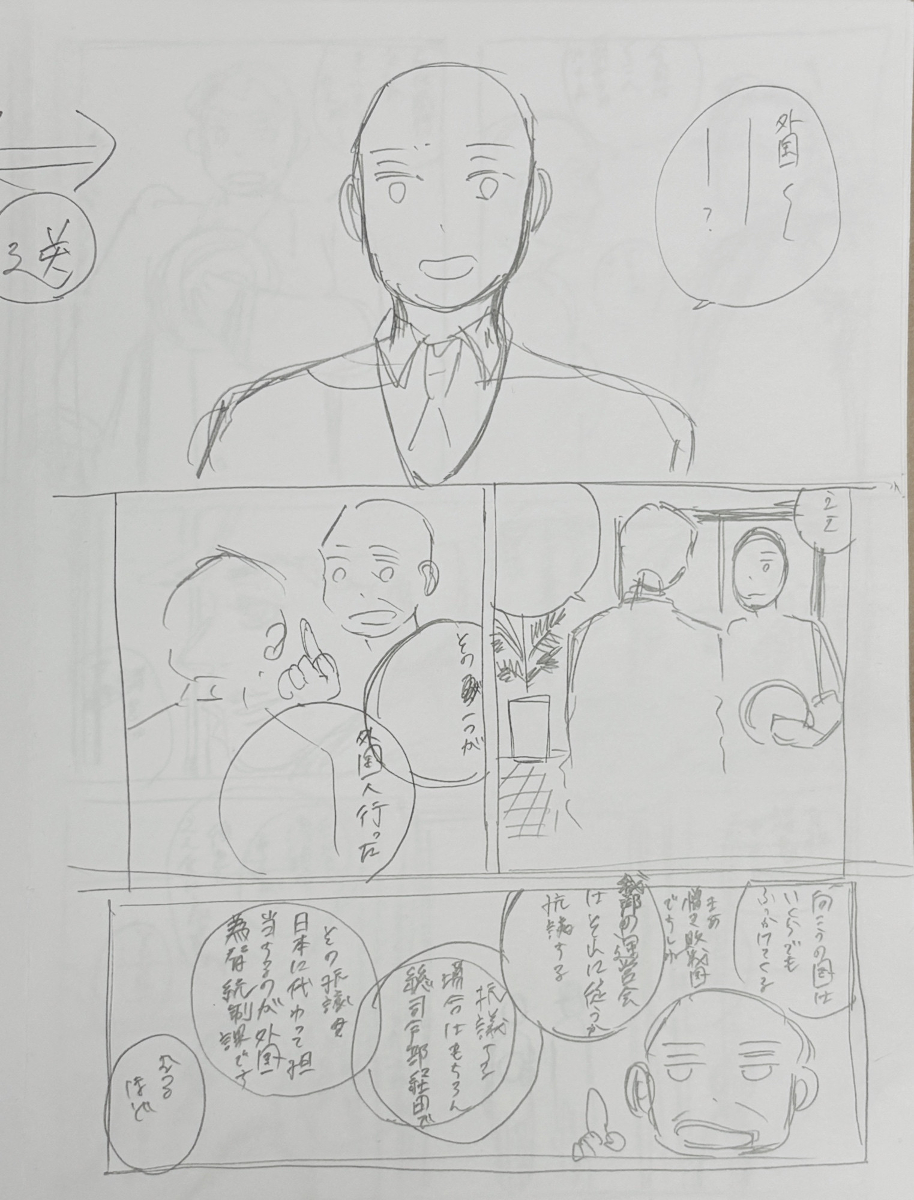

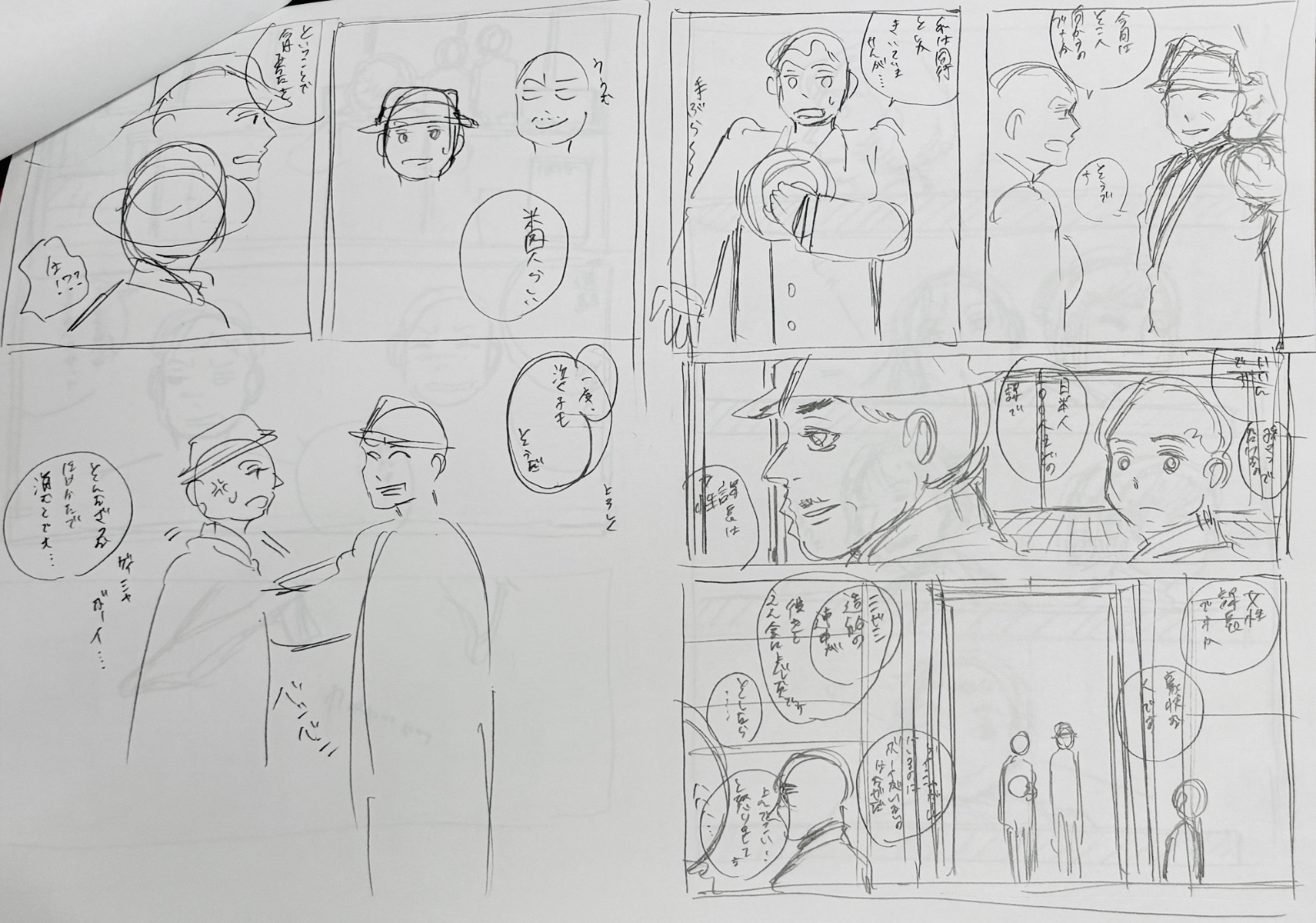

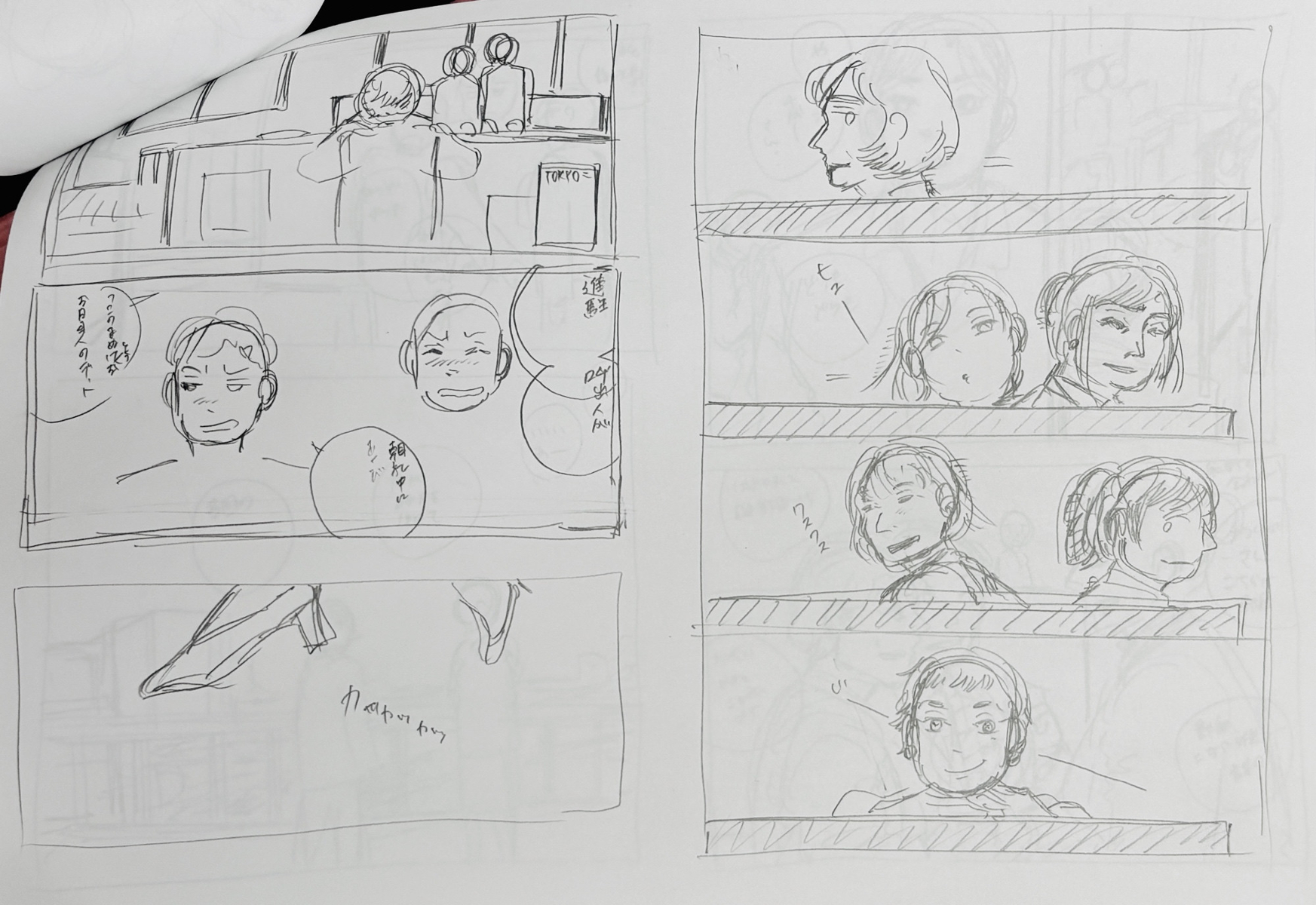

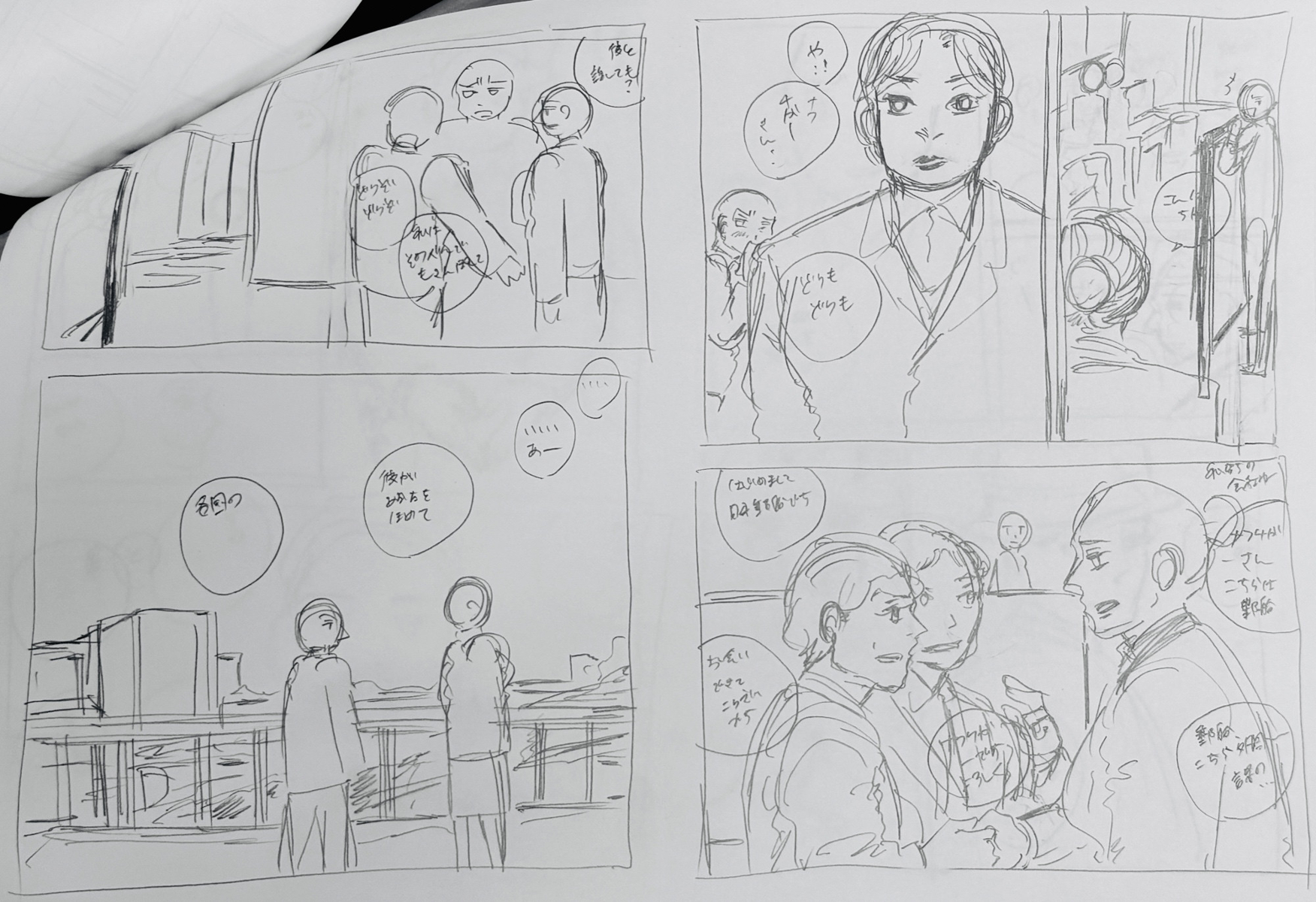

漫画はコマ枠の 内側に 吹き出しを入れる、はみ出さないようにした方が良い、その方が読みやすい…というのをいつも忘れる

スターサーバーは新規登録を終了している…(新しい、別のレンタルサーバーを運営している)ので、いつかはサ終がくるのかな、と思うと今のうちに移転すべきなのかなぁとは まあ、いつかの話をしてもね…

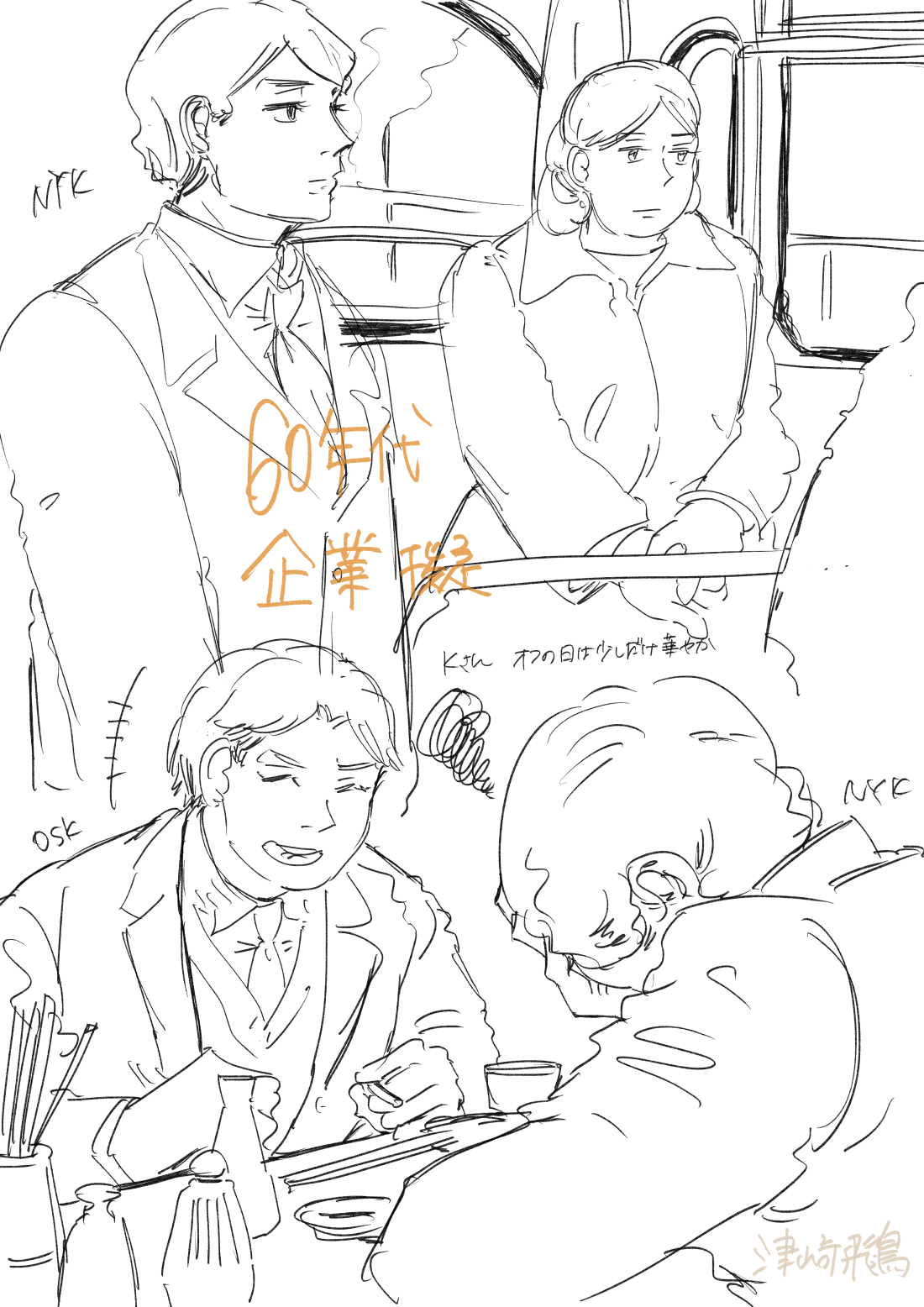

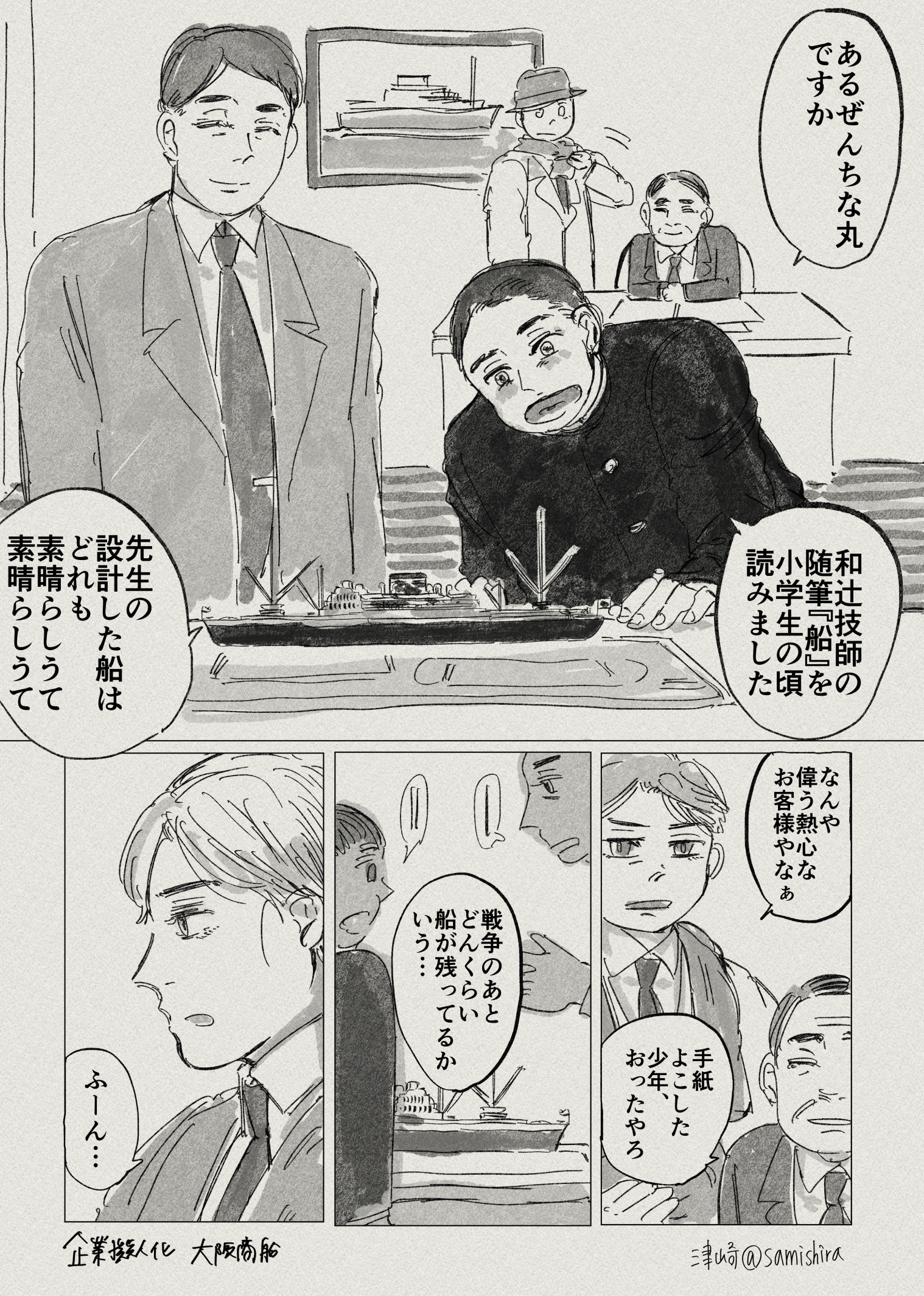

「渺渺録」で描きたいもの アサヒ バヤリース オレンジジュースの瓶 #「渺渺録」(企業擬人化)

waveboxもパチパチありがとうございました!

U-NEXTにある!キャッキャ NHKなので観れるうちに観ねば…

ドラマ「あんぱん」、「あんぱん」という名前のドラマ以上の情報を知らず…。徴用船と船員の話が出るってほんとうですか

えっ 作品ログにいいねがたくさん…ありがとうございます。ここのボタンもポチポチありがとうございます

サー・ジョージ・クリステンセンはほんとうはニュージーランドに帰りたかったのだ、という観念、だいぶ好きだ #実況:初読『天冥の標』

ボタンポチポチありがとうございます!

企業はみんな石炭がだ~~~いすき!

#「渺渺録」(企業擬人化)

#「渺渺録」(企業擬人化)

書こうかな「渺渺録」…

コミティアありがとうございました!多くの方に頒布できました🦐✨

「黒衣の短歌史」大好きだけど、ここでいうところの「楽し気な反省」文ではあるので遠距離から見て読んでいるフシがある

僕等の詩魂のうちに生きてゐる信仰に比べれば現実の政治形態の如きは架空の国に過ぎぬのではあるまいか 小生はいよ〱政治不信者たる事に専念するだらう 日本のジャアナリスムは又同じ事を繰り返すだらう 曰く新文化政策 偽革命偽転向 楽し気な反省 軍備を撤パイしたら序に政治も撤廃してほしい位のものだ 芸術の根基の失されたと君は言ふ よろしい 君にはもともとそんなものはなかつたと言ふ大事に思ひ至るか[が]よい 君には未だ一個の茶碗が見えてゐなかつたのである

/小林秀雄の手紙(神奈川近代文学館所蔵)

「小林秀雄の戦争と平和」【1】八月十五日以後、小林秀雄の「沈黙」と「戦後第一声」①」

/小林秀雄の手紙(神奈川近代文学館所蔵)

「小林秀雄の戦争と平和」【1】八月十五日以後、小林秀雄の「沈黙」と「戦後第一声」①」

『戦時輸送船ビジュアルガイド3』!!(素振り)

『戦時輸送船ビジュアルガイド3』!!(素振り)

『戦時輸送船ビジュアルガイド3』!!(素振り)

『戦時輸送船ビジュアルガイド3』!!(素振り)

『戦時輸送船ビジュアルガイド3』!!(素振り)

ボタンポチポチありがとうございます!!

艦船擬人化が描きてぇ…

(Loading...)...

堤真一、戦後の復興描くNHKドラマ『大阪激流伝』の主演に決定 戦争で子ども失った町工場の職人

>今や超高層ビルが林立する大阪城公園周辺の一帯はかつて、東洋随一の軍事工場「陸軍大阪砲兵工廠」があった

>番組は、工廠跡地の戦後史や町工場への綿密な取材を基に、戦中に砲兵工廠で働いていたある町、工場一家の戦後の軌跡をドラマ化。そこにバイタリティーあふれるタフな大阪の人々のドキュメントも織り混ぜる。在日コリアンをはじめ、多様なルーツや異なった価値観が共存し、時にぶつかり合うことから生まれていった街の熱気と、大阪の知られざる横顔を描き出す

堤真一、戦後の復興描くNHKドラマ『大阪激流伝』の主演に決定 戦争で子ども失った町工場の職人

>今や超高層ビルが林立する大阪城公園周辺の一帯はかつて、東洋随一の軍事工場「陸軍大阪砲兵工廠」があった

>番組は、工廠跡地の戦後史や町工場への綿密な取材を基に、戦中に砲兵工廠で働いていたある町、工場一家の戦後の軌跡をドラマ化。そこにバイタリティーあふれるタフな大阪の人々のドキュメントも織り混ぜる。在日コリアンをはじめ、多様なルーツや異なった価値観が共存し、時にぶつかり合うことから生まれていった街の熱気と、大阪の知られざる横顔を描き出す

(ツイート埋め込み処理中...)Twitterで見る

いつも言い忘れているのですが、イベントでの差し入れありがとうございます…。

あと前回は頒布が大量の場合の計算に戸惑って、あやうく金額の計算を間違えそうになったので電卓をスムーズに出せるように頑張ります。ご迷惑をおかけしました…

あと前回は頒布が大量の場合の計算に戸惑って、あやうく金額の計算を間違えそうになったので電卓をスムーズに出せるように頑張ります。ご迷惑をおかけしました…