良い…と思ったらぜひ押してやってください(連打大歓迎)

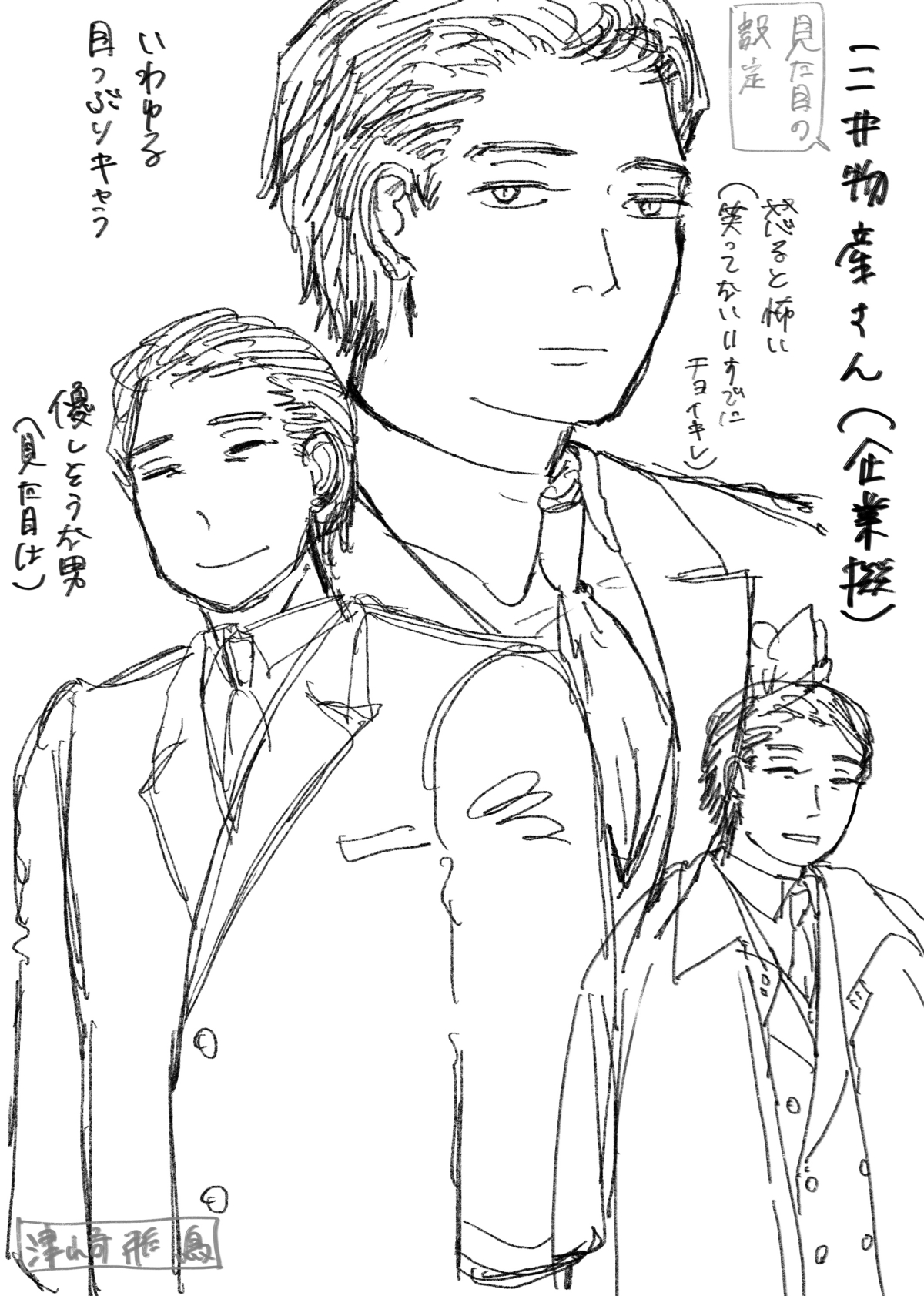

「渺渺録」で桜を描きたい というか桜を描く事が無さ過ぎる 『ねじ曲げられた桜』文脈の桜が描きたい #「渺渺録」(企業擬人化)

顔漫画ではない、映画的にキャラが動いている漫画が大好きだけど、その映画的とやら、劇的な情景みたいなもの、「映える場面」を学ぶのにいちばんいいのはそれこそ映画を観ることだよね…

普段の郵船さんは浅間丸に似てるけど、髪が短い(戦時下)と氷川丸に似てる 知りませんでした 作者なのに

敗戦後に(許してないけど)自刃を止めてあげる(許してない)みたいなのはありそうな関係だ #「渺渺録」(企業擬人化)

企業・組織擬人化は正式な株式会社だから擬人化が必ずいる、子会社や末端だからいない、とかの明確な分別があるわけではなく、ある程度の集団にふわふわと、ふわふわしているという設定 土地も同。フネは違います。

やっぱ郵船さんの中の人、変わったでしょ

造船、海運、石炭を手に入れた岩崎は、長崎造船所で建造した船を日本郵船で使い、高島石炭を燃料とし、神戸上海にも輸出して巨大な利益をあげ、三菱財閥を築いたのである。

/『図説日本の歴史 42 長崎県の歴史』

#「渺渺録」(企業擬人化)

/『図説日本の歴史 42 長崎県の歴史』

#「渺渺録」(企業擬人化)

「渺渺録」フルカラーで描くつもりだったんだけど、思いのほかProcreateのグレースケールの雰囲気がよくて、グレスケで描こうかな…と悩みだしはじめ…

#「渺渺録」(企業擬人化)

#「渺渺録」(企業擬人化)

プロクリでお絵描き、思いのほか楽しいです 捗る

いいねボタンポチポチありがとうございます~!嬉しいです

トモエリバーS ああトモエリバーS トモエリバーS

話の文脈が謎な漫画だけど、長編漫画のためにこうやってスケッチを残していきたい

#御注文 『女工哀史』

右翼でも左翼でもいい(※著者自体はその思想に一歩距離があるタイプの漫画)

右翼でも左翼でもいいが強強思想バトルしながら愛を睦み合うやつ、いつか描きます

安保BL(安保の時代のBL…)と考えていたけど、それは「THE WHITE FLAG」じゃんね

軍国BL(軍国時代のBL…)は 大量に あるから

※「THE WHITE FLAG」…pixivにある悠岡清人先生のBL漫画

軍国BL(軍国時代のBL…)は 大量に あるから

※「THE WHITE FLAG」…pixivにある悠岡清人先生のBL漫画

八幡さん 髪型は尾長飾りです もちろん

とはいえ、私はショパンのピアノ協奏曲第一番が一番汎用性の高いイメソンだと思ってる

あの創作もこの創作も椎名林檎からイメソンを選んでいるのではなく、作業中に椎名林檎の曲を聞きすぎていて結果的に椎名林檎がイメソンになってしまうだけ←ある

プロクリ描きやすいな びっくり 絵が捗るぜ

富岡製糸場さんは女工さんたちとガツガツ働いている、という設定

#「渺渺録」(企業擬人化)

#「渺渺録」(企業擬人化)

『森崎和江コレクション』全五巻を枕にしてみようかな…と思ったものの、全五巻では少々頭が高くなるのでやめました

いわゆる財閥考←名前が良い

#入手 『いわゆる財閥考』

『三菱財閥史 明治編』こそ読み終えたら見直して抜書ノートを作ろうと思います。ちゃんと。あとデジタルで……。

じゃむさんはオタクとの距離が近い印象がある……自分もオタクだから?(?)

#読んでる 『三菱財閥史 明治編』引き続き

海上自衛隊さん(組織擬)は顔の造形が日本海軍さん(同)そっくりという設定があります。

それより私の伴侶のスリムノートA6の方がヤバいだろ……これこそ終わりに向かってるし復活しないだろ……

◎村野藤吾建築設計図展カタログ 4

・村野藤吾の初期作品と船の内装設計-山田雄祐

◎村野藤吾建築設計図展カタログ 6「村野藤吾と1940年代」

・村野藤吾と1940年代-序にかえて 竹内次男

・1 艤装をめぐって

建築家・村野藤吾が関わった客船の室内装飾 山田雄祐/「あるぜんちな丸」と「ぶらじる丸」の図面を通して 神戸嘉也/村野の建築作品の中に見る船の姿と形

・2 戦前のホテル建築

村野藤吾と叡山ホテル 奥藤圭造・大平滋彦

・3 軍事施設・工場群

軍事施設ならびに宇部その他国策工場 福原和則

・4 大陸進出と百貨店

村野藤吾の百貨店建築と大丸天津店

・5 初期の住宅作品

夢の脈略-初期住宅の平面をたどる 石田潤一郎

・6 経済と商業施設

社会の富としての「都市建築」 安達英俊

・7 国家と建築

建国2600年記念事業・橿原神宮駅 川畑博美

・8 敗戦後の仕事

苦悩の時代・敗戦直後の村野藤吾 西島業士

・作品関連年表

・インタビュー 村野漾氏に聞く 聞き手 竹内次男・松隈洋

・図面リスト

・謝辞

◎村野藤吾建築設計図展カタログ 10

・9 橿原丸(1940年)

幻に終わった大型客船・橿原丸の建造計画 村野が残したそのための内装設計図 山田雄祐

◎村野藤吾建築設計図展カタログ 11

・8 客船家具(1937-42年)

建築家・村野藤吾が関わった客船の内装設計 新たに見いだされた船内家具の設計図

#おふね