良い…と思ったらぜひ押してやってください(連打大歓迎)

スネイプとダンブルドアの共犯関係、共犯関係の手本のような共犯関係

殺し殺される関係すらも互いの了解の元で自分たちの巧妙な姦計とする、これが最大の共犯関係じゃなくてなんだというのだろう

殺し殺される関係すらも互いの了解の元で自分たちの巧妙な姦計とする共犯関係 ありそうでなかなか見ないかも 児童書にしては性癖を拗らせすぎなんだよな

スネイプはダンブルドアが天国に行ったら同じ天国で、地獄に行ったら同じ地獄で再び相見合う宿命だし、どちらかというとどちらも同じ煉獄で、永劫に天国にも地獄にも行けなく佇んでそう

あまりに多くのものを破滅させたのはヴォルデモート卿だけではないのだ

共犯関係というと「死体を埋める」しか知らなかったけど、「目的達成のためには殺し殺される関係すらも互いの了解の元で自分たちの姦計とする」という視点は欠如していた

「ハリー・ポッター」シリーズを再履修してる。

「再」なので結末は知ってるんだけど、スネイプとダンブルドアの共犯関係の形式美がすごいよな~と思う。「目的達成のためには殺し殺される関係すらも互いの了解の元で自分たちの姦計とする」関係、至上の共犯関係だ……。

まあダンブルドアは死ぬのが決まっていたし、その死をなるべく苦しまないように終えたいという、ある意味利己的であり目的達成のためだけの死ではなかったのだけど。でもあの殺人はスネイプを闇の陣営に振り戻すには好都合の演出だったわけで……。いやホントすごい。児童書じゃないだろこの拗らせ方……。

いやダンブルドアとスネイプの感情デッカ……… じゃなかった両者がデカい感情を向けているのはハリーに対してであって、両者の関係は彼の身の保全という姦計をめぐらす共犯関係なので

#『ハリー・ポッター』 昔のメモ

殺し殺される関係すらも互いの了解の元で自分たちの巧妙な姦計とする、これが最大の共犯関係じゃなくてなんだというのだろう

殺し殺される関係すらも互いの了解の元で自分たちの巧妙な姦計とする共犯関係 ありそうでなかなか見ないかも 児童書にしては性癖を拗らせすぎなんだよな

スネイプはダンブルドアが天国に行ったら同じ天国で、地獄に行ったら同じ地獄で再び相見合う宿命だし、どちらかというとどちらも同じ煉獄で、永劫に天国にも地獄にも行けなく佇んでそう

あまりに多くのものを破滅させたのはヴォルデモート卿だけではないのだ

共犯関係というと「死体を埋める」しか知らなかったけど、「目的達成のためには殺し殺される関係すらも互いの了解の元で自分たちの姦計とする」という視点は欠如していた

「ハリー・ポッター」シリーズを再履修してる。

「再」なので結末は知ってるんだけど、スネイプとダンブルドアの共犯関係の形式美がすごいよな~と思う。「目的達成のためには殺し殺される関係すらも互いの了解の元で自分たちの姦計とする」関係、至上の共犯関係だ……。

まあダンブルドアは死ぬのが決まっていたし、その死をなるべく苦しまないように終えたいという、ある意味利己的であり目的達成のためだけの死ではなかったのだけど。でもあの殺人はスネイプを闇の陣営に振り戻すには好都合の演出だったわけで……。いやホントすごい。児童書じゃないだろこの拗らせ方……。

いやダンブルドアとスネイプの感情デッカ……… じゃなかった両者がデカい感情を向けているのはハリーに対してであって、両者の関係は彼の身の保全という姦計をめぐらす共犯関係なので

#『ハリー・ポッター』 昔のメモ

ダンブルドアの好きなところは自分の死すら駒を進める手段の一つなところかな…

でもこれって同時に特定の人間からはめっぽう嫌われる理由にもなる はず

「それこそ何人の男や女が死ぬのを見てきたのじゃ?」とかオタク文脈で言えば「死体の上のワルツ」ですよね……………?

#『ハリー・ポッター』

でもこれって同時に特定の人間からはめっぽう嫌われる理由にもなる はず

「それこそ何人の男や女が死ぬのを見てきたのじゃ?」とかオタク文脈で言えば「死体の上のワルツ」ですよね……………?

#『ハリー・ポッター』

リチャード・フラナガン『奥のほそ道』の電子書籍がとうとうきたあああ

昔投稿を見てへぇ…となっていたが、「落下の王国」のことだったのか

「ハリー・ポッター」シリーズの、この家族というか血族というか血への妄執、一種の強固な信仰あるいはただの粘着のようなもの、個人的にはつよく共感してしまう

結局一族というものは三代ほど経ないと――あるいは経たとしても――変わらないのではないか、という感覚がある

非魔法行為のショートカット的上位互換でしかない「ハリー・ポッター」の魔法なんかもうどうでもいい!魔法なんか打ち捨てて延々とお家騒動と身分差別をするんだ!とすら思う

「ポッター!魔法なんて捨ててかかってこい!」的シーンが「ハリー・ポッター」シリーズには多すぎる 暴力行為もだけど、アバダケダブラ並みに刺さる毒舌な罵倒とか……

私が個人的に好きなのは「馬鹿の真似が上手いよ」ですね

#『ハリー・ポッター』

結局一族というものは三代ほど経ないと――あるいは経たとしても――変わらないのではないか、という感覚がある

非魔法行為のショートカット的上位互換でしかない「ハリー・ポッター」の魔法なんかもうどうでもいい!魔法なんか打ち捨てて延々とお家騒動と身分差別をするんだ!とすら思う

「ポッター!魔法なんて捨ててかかってこい!」的シーンが「ハリー・ポッター」シリーズには多すぎる 暴力行為もだけど、アバダケダブラ並みに刺さる毒舌な罵倒とか……

私が個人的に好きなのは「馬鹿の真似が上手いよ」ですね

#『ハリー・ポッター』

メモ帳にするな

メモ A5 2段 900-1400字ほど

blueskyの1投稿は300文字

blueskyの1投稿は300文字

さっそく文字を大きくしたけれど、そもそも個人の好みでデバイスの標準設定を変更するひともいるだろうし、変に悩むこと自体ナンセンスな気がする

いいねボタン&wavebox ポチポチありがとうございます

特に私が使っているのはfirefoxなので…(…)

chromeで確認した時に気づいたのですが私のサイト&てがろぐ、字が小さい。

思えば私の作業環境で調整しても、他の方のPC等でも同じように表示されているわけがなく……。

思えば私の作業環境で調整しても、他の方のPC等でも同じように表示されているわけがなく……。

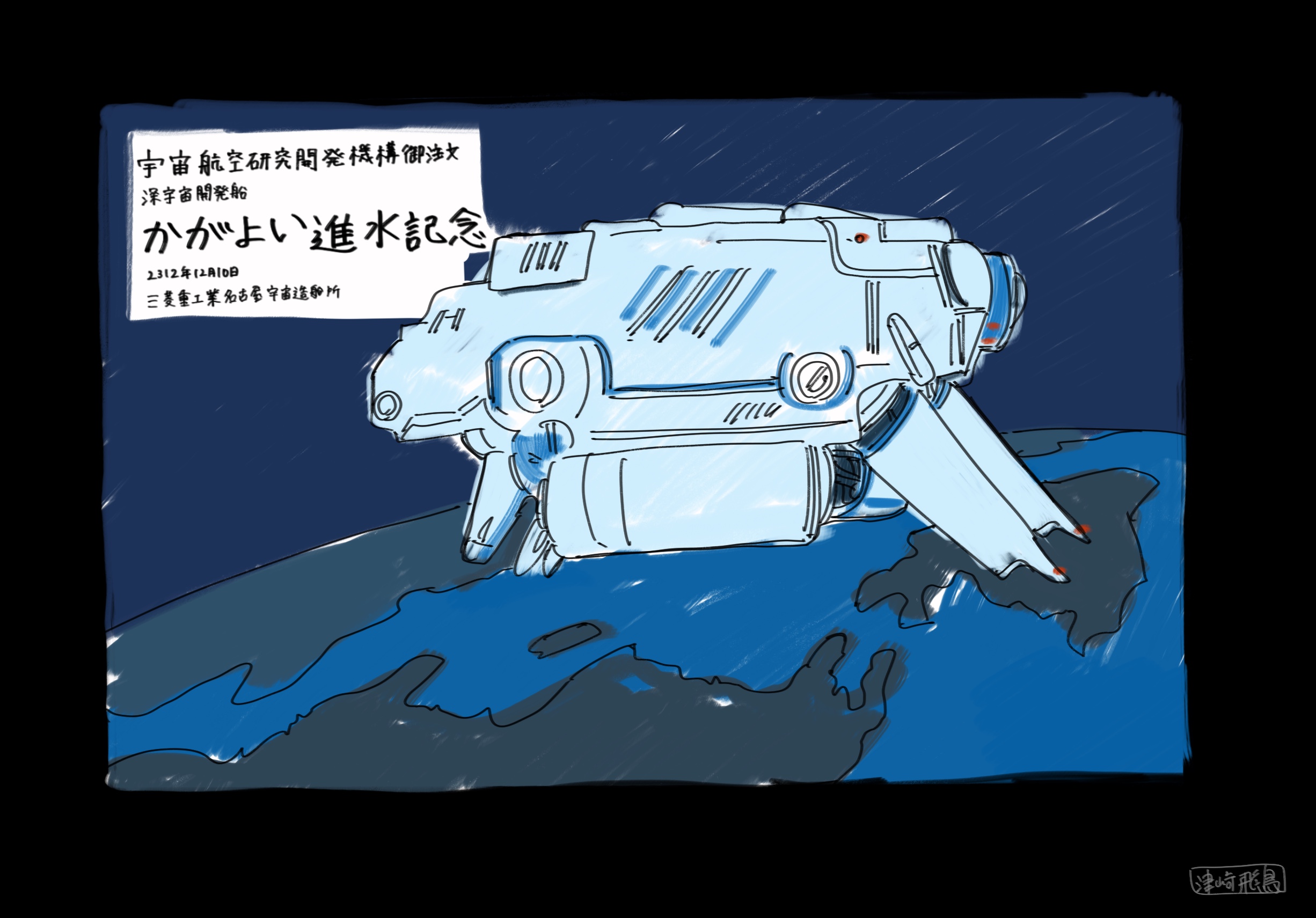

弊擬の話になるのだが、おそらく現在の菱重さんは三菱に下ってから生まれたものであって、それより前はべつの、けれど類した擬がいたのかな~とは

ひたすら自キャラの独り言を書き続けるとキャラへの理解が深まる、と聞き、やっていたのだけど、例えば企業擬でやって、彼らが後悔や弱み、被害/加害、不名誉の話をするかというと「そもそもそれらは話さない」という大前提の解釈があり、しかしキャラとして重要なのはそこであり……

って、それじゃまるで社史じゃん?

って、それじゃまるで社史じゃん?

1941年11月中旬 東京の料亭

対米戦争開戦の決断迫る。長い航海を終え海外から引揚をすませた浅間丸が神戸に到着した11月26日には、単冠湾の機動部隊はハワイに向けて東進を開始する。そして11月30日、浅間丸は海軍の徴傭命令をうけて横須賀鎮守府所属輸送船となる。徴傭料は「市場徴傭料ノ変動甚シキトキハ改定スルコトアルヘシ」という但し書きつきで、月額12万553円91銭に決められたという。この日の御前会議で対米英蘭戦を決定し、翌12月2日、大本営陸海軍部は武力発動のX日を8日と決め、予定通りの攻撃を命じる。

浅間丸を含めた船舶の2529隻がこの日までに34パーセントが陸軍に、27・5パーセントが海軍に徴傭され、そのほとんどが海上輸送という任務のためにまともな武器も護衛もない火の中の海に投げ出されることになる。

#「病院船の顛狂室」(艦船擬人化)

対米戦争開戦の決断迫る。長い航海を終え海外から引揚をすませた浅間丸が神戸に到着した11月26日には、単冠湾の機動部隊はハワイに向けて東進を開始する。そして11月30日、浅間丸は海軍の徴傭命令をうけて横須賀鎮守府所属輸送船となる。徴傭料は「市場徴傭料ノ変動甚シキトキハ改定スルコトアルヘシ」という但し書きつきで、月額12万553円91銭に決められたという。この日の御前会議で対米英蘭戦を決定し、翌12月2日、大本営陸海軍部は武力発動のX日を8日と決め、予定通りの攻撃を命じる。

浅間丸を含めた船舶の2529隻がこの日までに34パーセントが陸軍に、27・5パーセントが海軍に徴傭され、そのほとんどが海上輸送という任務のためにまともな武器も護衛もない火の中の海に投げ出されることになる。

#「病院船の顛狂室」(艦船擬人化)

それぞれの地獄、彼女だけの地獄

野蛮な時代の波の上に彼女たちは揺蕩う、といえばそれは少し違うかもしれない。二十世紀までの人間たちはいつ如何なる時も野蛮であったし、ふねはそれらと共にあっただけであった。何度も続いてきた野蛮のとりわけ野蛮な時代に彼女らは揺蕩う。そして彼女ら、多くは1930年から後半にかけて勢ぞろいした日本商船隊にとっての"とりわけ野蛮"は太平洋戦争であった。

この試みは一つの仮定である。ふねたちに人間の似姿がいたとしたら、という突飛な仮定にすぎない。ただその仮定により滲み出てくる可能性を描いていきたい。戦場だった海に、いまはただ鉄屑として沈んでいる艦船たちを、つむぐ言葉と引く線でまるで生きていたかのように形容し、飾りたて、白黒の映像と写真の世界に色を添え、音があるように描写し、匂いを錯覚させ、彼女らの属していた海を描き、彼女らが自由だった海を描き、海を荒立たせは彼女らを溺れさせ波を荒立てせては小舟のように翻弄させ、あるいはその波間のうえでの誇りを描き、繁栄させては彼女らを微笑ませ衰退させては彼女らを沈黙させる、そのことにより、なにかしらの視点が生まれるのではないか。たとえば、そこにあったはずの数多の生への視点とか。

この物語の多くは「海を荒立たせは彼女らを溺れさせ波を荒立てせては小舟のように翻弄させ」「衰退させては彼女らを沈黙させる」時代を描いたものになるだろう。だがその中にも幸福や栄光、ちょっとしたきらめき、うつくしいものがあった。その一欠片を一欠片ずつ拾い集める作業のような物語でありたい。また、うつくしかったものとうつくしかったもの、あったものとなくなってしまったもの、その落差を色彩、いわば黄金時代の極彩と戦時下の灰色で描いていく。もちろん"灰"とは戦争、軍属、特設の艦艇、軍艦である状態に置かれたことの隠喩である。

彼女らはそれぞれの顔があるだろう。幸せな表情や、苦悩に満ちた顔をするだろう。うつくしい顔をするだろう。しかしそう考えたときに思い浮かんだのは、現実と追憶の急激な落差についていけず笑うしかなかった人間たち、そしてふねたちの引き攣った笑み、それのみであった。

#「病院船の顛狂室」(艦船擬人化)

野蛮な時代の波の上に彼女たちは揺蕩う、といえばそれは少し違うかもしれない。二十世紀までの人間たちはいつ如何なる時も野蛮であったし、ふねはそれらと共にあっただけであった。何度も続いてきた野蛮のとりわけ野蛮な時代に彼女らは揺蕩う。そして彼女ら、多くは1930年から後半にかけて勢ぞろいした日本商船隊にとっての"とりわけ野蛮"は太平洋戦争であった。

この試みは一つの仮定である。ふねたちに人間の似姿がいたとしたら、という突飛な仮定にすぎない。ただその仮定により滲み出てくる可能性を描いていきたい。戦場だった海に、いまはただ鉄屑として沈んでいる艦船たちを、つむぐ言葉と引く線でまるで生きていたかのように形容し、飾りたて、白黒の映像と写真の世界に色を添え、音があるように描写し、匂いを錯覚させ、彼女らの属していた海を描き、彼女らが自由だった海を描き、海を荒立たせは彼女らを溺れさせ波を荒立てせては小舟のように翻弄させ、あるいはその波間のうえでの誇りを描き、繁栄させては彼女らを微笑ませ衰退させては彼女らを沈黙させる、そのことにより、なにかしらの視点が生まれるのではないか。たとえば、そこにあったはずの数多の生への視点とか。

この物語の多くは「海を荒立たせは彼女らを溺れさせ波を荒立てせては小舟のように翻弄させ」「衰退させては彼女らを沈黙させる」時代を描いたものになるだろう。だがその中にも幸福や栄光、ちょっとしたきらめき、うつくしいものがあった。その一欠片を一欠片ずつ拾い集める作業のような物語でありたい。また、うつくしかったものとうつくしかったもの、あったものとなくなってしまったもの、その落差を色彩、いわば黄金時代の極彩と戦時下の灰色で描いていく。もちろん"灰"とは戦争、軍属、特設の艦艇、軍艦である状態に置かれたことの隠喩である。

彼女らはそれぞれの顔があるだろう。幸せな表情や、苦悩に満ちた顔をするだろう。うつくしい顔をするだろう。しかしそう考えたときに思い浮かんだのは、現実と追憶の急激な落差についていけず笑うしかなかった人間たち、そしてふねたちの引き攣った笑み、それのみであった。

#「病院船の顛狂室」(艦船擬人化)

いいねボタンポチポチありがとうございます~

どうせしばらくはひらがなだろ?脱政治化された領土からつけた名前っぽくて良いと思うけど…

アルデバランとか船名をつける日はくるんだろうか、と思いつついやそんな船名はしばらくは日本の大型宇宙船にはつかないだろとなり(どこ目線?)、試しに「かがやき」とかで検索するとすでにそんな類の名前は使われている

『八幡製鉄所・職工たちの社会誌』面白すぎませんか?

積んだままの加藤陽子『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』(新潮文庫)そういえば日清・日露戦争から戦間期、太平洋戦争まで網羅してなかったか?と確認したらやっぱりそうだ

最近はアジア・太平洋戦争の本より「そこまで」の本を読まねばならない……と感じている

最近はアジア・太平洋戦争の本より「そこまで」の本を読まねばならない……と感じている

「渺渺録」ガンバロウ

いまさらですがコミティアありがとうございました!ひろく頒布できました🌞嬉しいです

Procreateはもう少しペンツールの調整をすべきだな

明日のコミティアよろしくお願いします

机の横に李良枝著作と国語辞典が並び…

あと達筆で漢字をごまかすことが増えた

「静謐」の

①「謐」が思い出せない

②読みを「せいしつ」だと誤認している

「静謐」だけでなく、このようなことが増えたので単語勉強帳を作る 日本語勉強帳…

①「謐」が思い出せない

②読みを「せいしつ」だと誤認している

「静謐」だけでなく、このようなことが増えたので単語勉強帳を作る 日本語勉強帳…

卓上ポスターとして掲示するスタイルなので

RPで流れてくるコミティアのお品書きがどれもオシャレすぎて、私のものと対比してよく悔し泣きするんだけど、設定が擬人化である以上仔細を書いた方が買う側も助かるはず…という想いがある

だからハリポタが好きなのかもしれん 魔法は知らん

#『ハリー・ポッター』