良い…と思ったらぜひ押してやってください(連打大歓迎)

デジコレで出版者「国書刊行会」・キーワード「写真集」で調べると日本軍関連の写真集が大量に出土する

カーソルでの反転、マウス=PCを使っていること前提の話であり、いにしえの文化である

ミニサイズの色が一番良い感じだし、ミニサイズを買おうかなあ

クリエイターズダイアリーは数年前に使ったことがあるのですが、あのジャバラをうまく操作(?)できずになんども紙を破きそうになったので、使用を断念しました。

でも色が良すぎるので欲しい…

でも色が良すぎるので欲しい…

(Instagram埋め込み処理中...)Instagramで見る

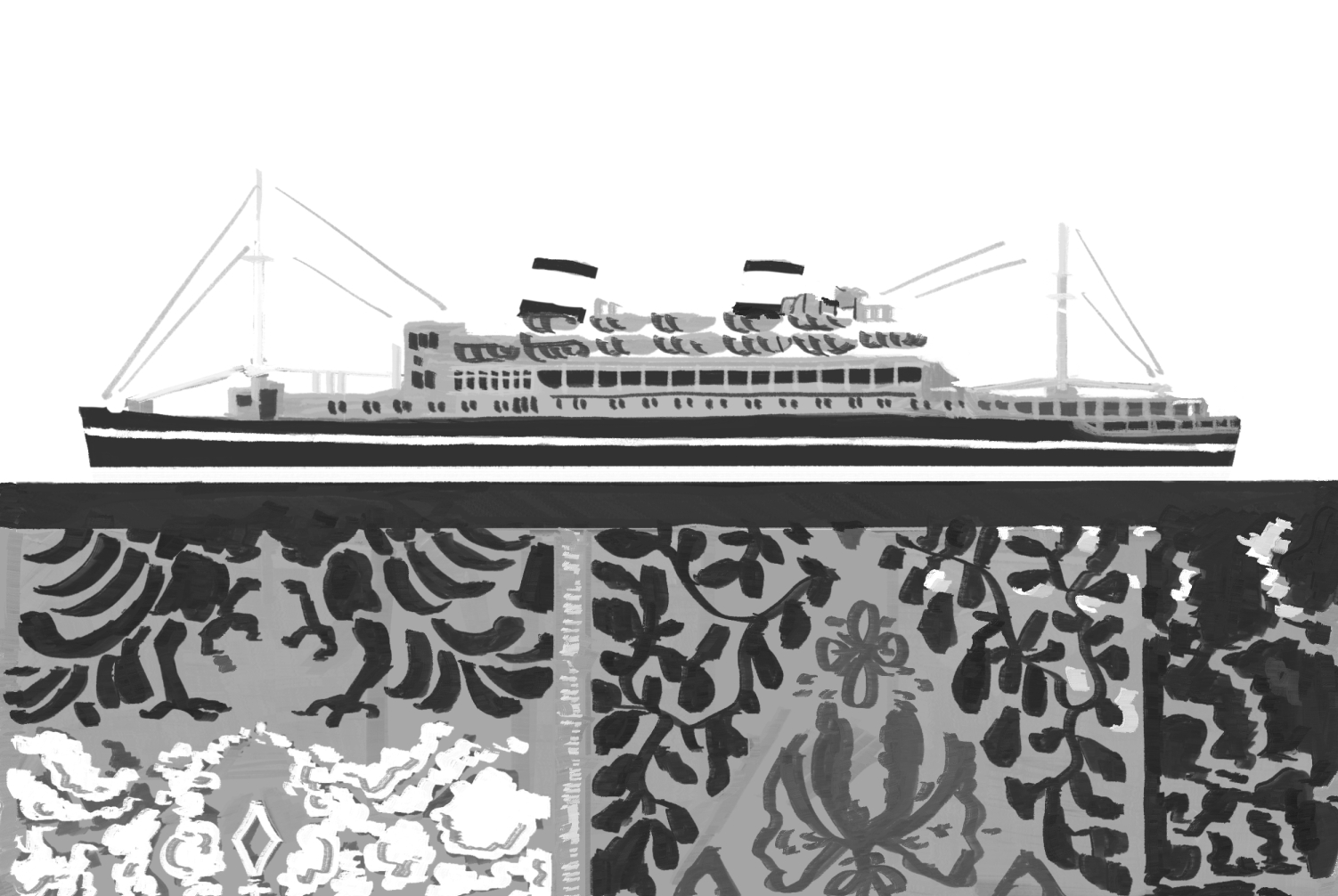

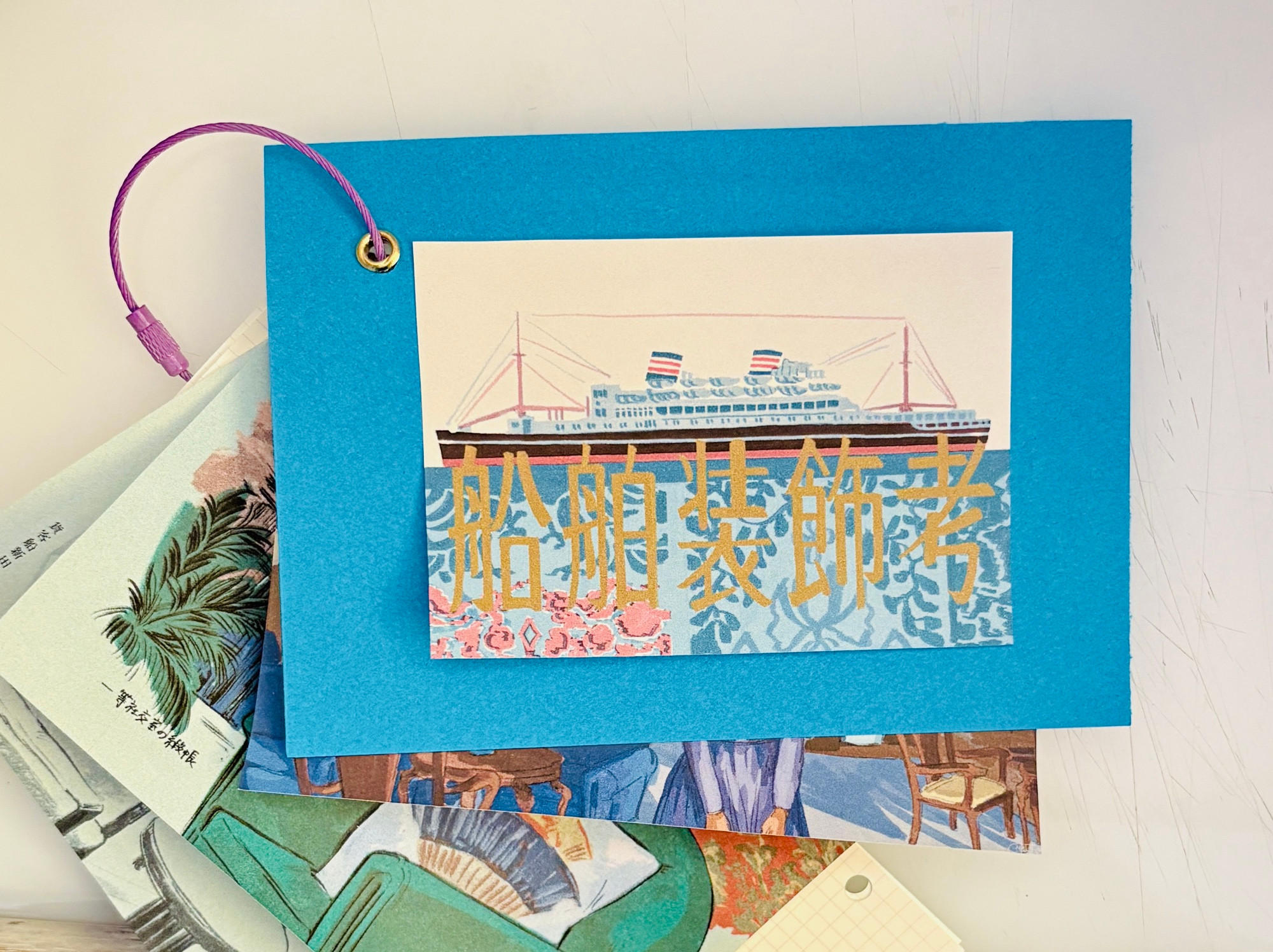

声が出ない…4色だったらもっともっと華やかだったろうに……。まあ出来上がるまでわからないけども……。でも金インクをわざわざ使ったんだから最善はつくしたかった

てがろぐの文字の色指定を使ったことなかったんですけど、白色指定もできるんですね。すごい。黎明期の同人個人サイトってカーソルの指定での反転で読むやつありましたよね……主に愚痴しか使わなかった記憶しかないが……。

ああ……(声を失う)

先日のリソグラフ、やっぱり4色で刷ればよかった~~~~!!!

ああ…………

ああ…………

絵を描くと①手先を動かす②集中する③成果物ができる…などの理由でメンタルの不調が直る 季節の変わり目には特におすすめです

め~~ちゃくちゃwaveboxを押してくださった方とサイトのいいねボタンを押してくださった方(々)ありがとうございます。糧になります

いっそ全員掛けていてほしいよ 状況が完全に謎になるけど…

ジャンル企業擬人化をカバーしているフォロワー諸氏ならわかってくれるはずだけど 企業擬人化が例の「本日の主役」を掛けているのってアツくないですか?何枚でも描きたい

旅行に行きました!これは地元のごはん!チェキ!みたいなインターネット・SNSの旅行記事を装った、だけど装っただけの内容と構成が虚構の『アウステルリッツ』っぽい小説、可能性が無限にある

昨日のリソグラフは金、青、もも色だけでなく、もう1色追加すべきだった 数百円しか変わらないし絶対に…

『沖縄の戦後思想を考える』の「わたくしは××だと思いました」口調は一種の恐縮だろうし、その恐縮というのは著者の言葉で言うなら著者が「非沖縄人」であるところから発しているように思える 「恐れながら申し上げます」的な姿勢であり、また言祝ぎというか祈りでもある

普段は「マジのマジで…」などの言葉づかいの私ですが、『沖縄の戦後思想を考える』のように「わたくしは××だと思いました」口調でなにかを語るエッセイを書いてみたい気持ちがあります。これは祈りの文体なので…

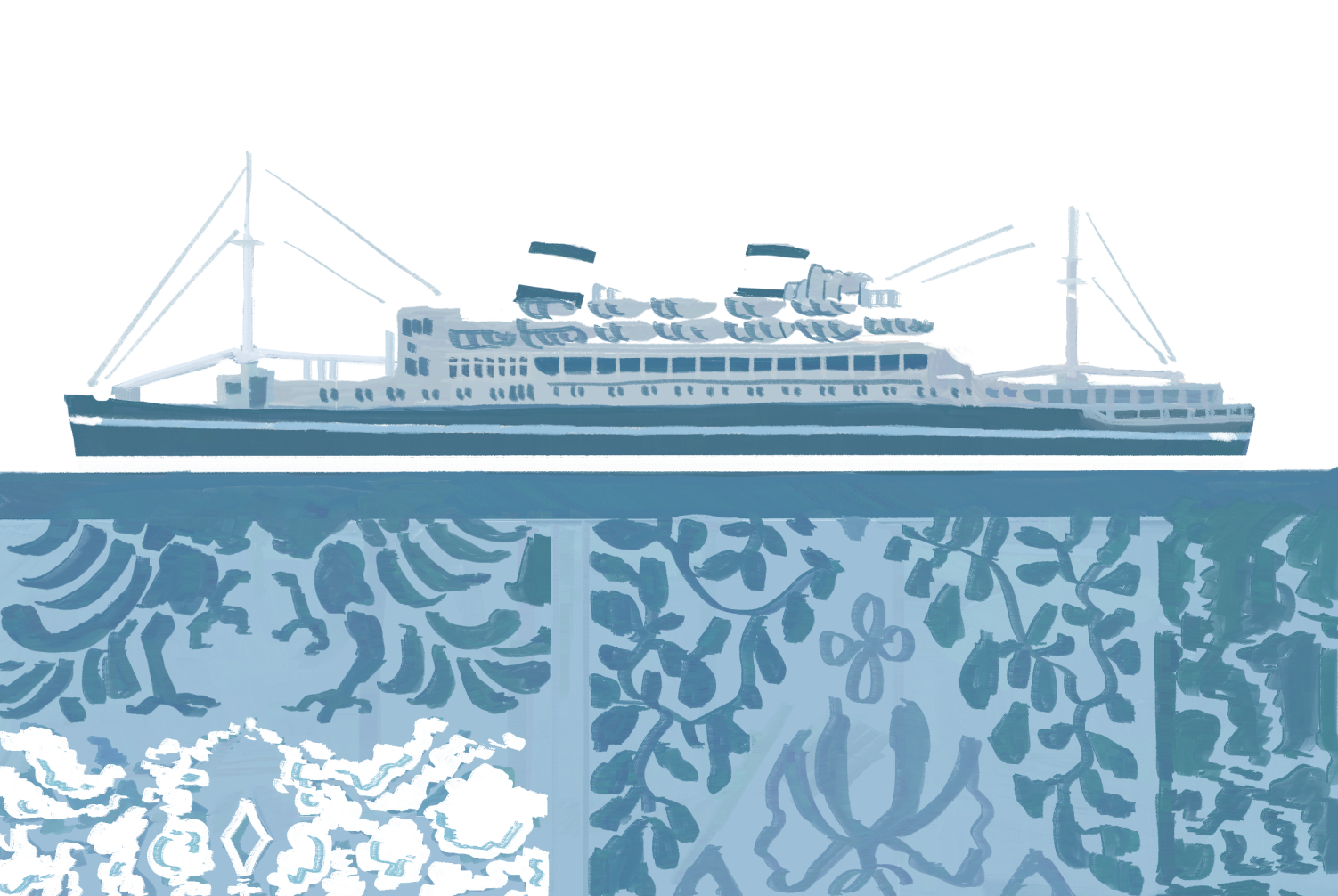

リソグラフ(レトロ印刷)で原稿を作るコツ

①主線を書かずにグリグリと塗るように絵を描いていく(これは主線なしのイラスト自体に言える)

②レイヤーを通常ではなく乗算にして作る(インクの混色が表現できる)

かもしれない

①主線を書かずにグリグリと塗るように絵を描いていく(これは主線なしのイラスト自体に言える)

②レイヤーを通常ではなく乗算にして作る(インクの混色が表現できる)

かもしれない

本を読まな過ぎて、「描きたいもの」が霧散している 本を読んでエンジンを掛ける

『ゴールデンカムイ』で東京が霞むほど遠く、北海道の軍人の呼ぶ「中央」がほとんど他人事か幻想にでも聞こえるように、そもそもその地の人々はその地をこそ中央と呼び、認め、地理を把握していたのではないか、と感じていたのだが(教科書で使われる地図は「お上品」な認識すぎる)、「琉球弧」(ここではヤポネシア論におけるもの)という考えがあるのか…

那覇を中心に考えると、東京とマニラはほぼ同じ距離らしいです

(『沖縄の戦後思想を考える』)

那覇を中心に考えると、東京とマニラはほぼ同じ距離らしいです

(『沖縄の戦後思想を考える』)

もも色はともかく、青はマジの青なので(この画像の様に緑がかっていない) 見本とはだいぶ違う気がする 運試しだ

今!?改めて!?という感じですが、昔200ページ超のフルカラー漫画を描きました。

『大脱走』といいます。サイトとpixivですべて読めます。よろしく。

(Loading...)...

#「大脱走」(企業擬人化)

『大脱走』といいます。サイトとpixivですべて読めます。よろしく。

(Loading...)...

#「大脱走」(企業擬人化)

日本郵船さんが浅間丸のことを「客船」と呼んでいるのがやっぱり好きだ

先日の郵船さんの広告の貨客船の部分、現在の企業として日本郵船が貨客船をどう捉えているのかわかってニコ…となる。

いいねボタンポチありがとうございます

(ツイート埋め込み処理中...)Twitterで見る

海軍さんのこっくりさん事情、あまりくわしくないので調べたい 調べてどうする感あるけど…

!!