良い…と思ったらぜひ押してやってください(連打大歓迎)

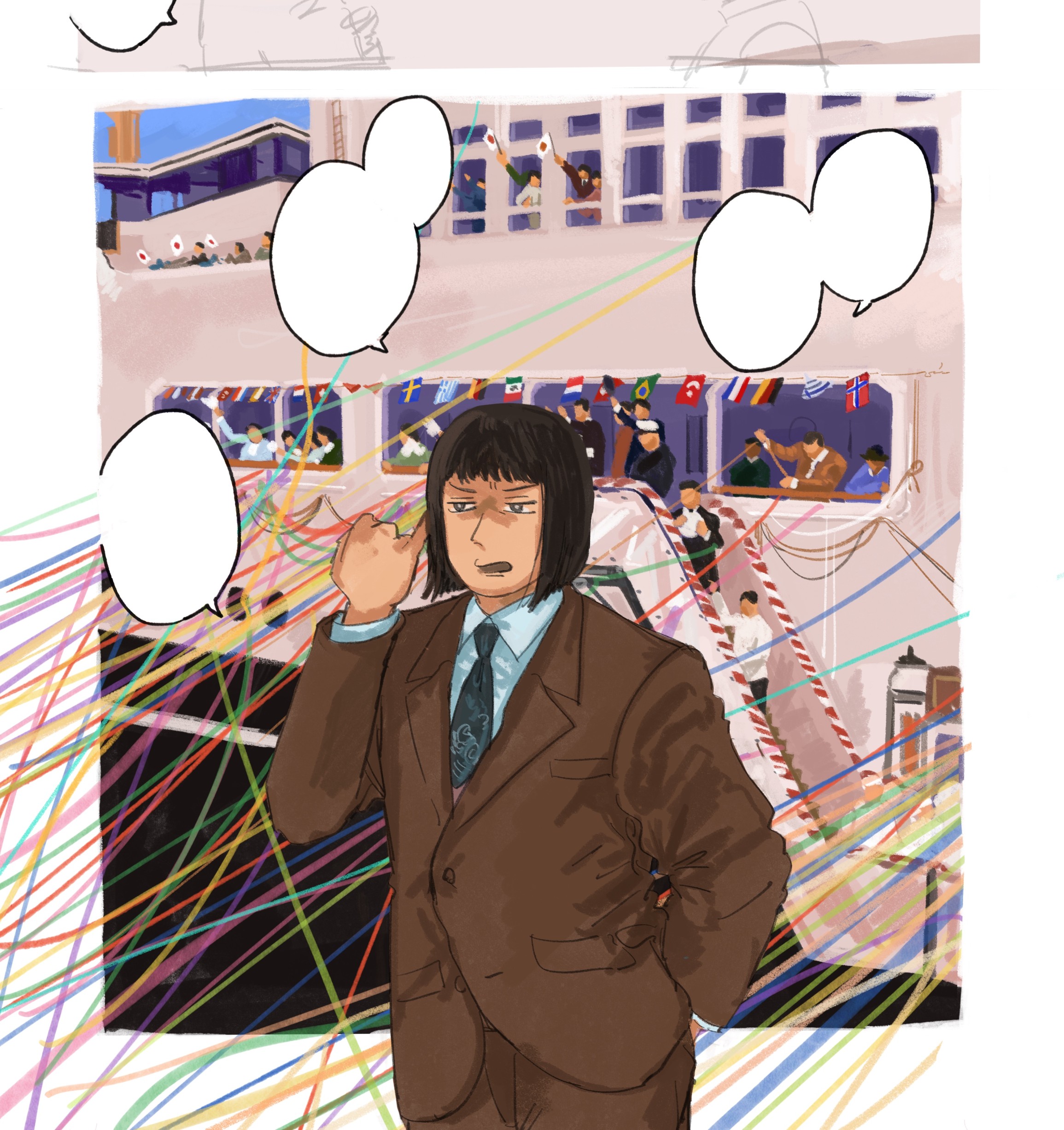

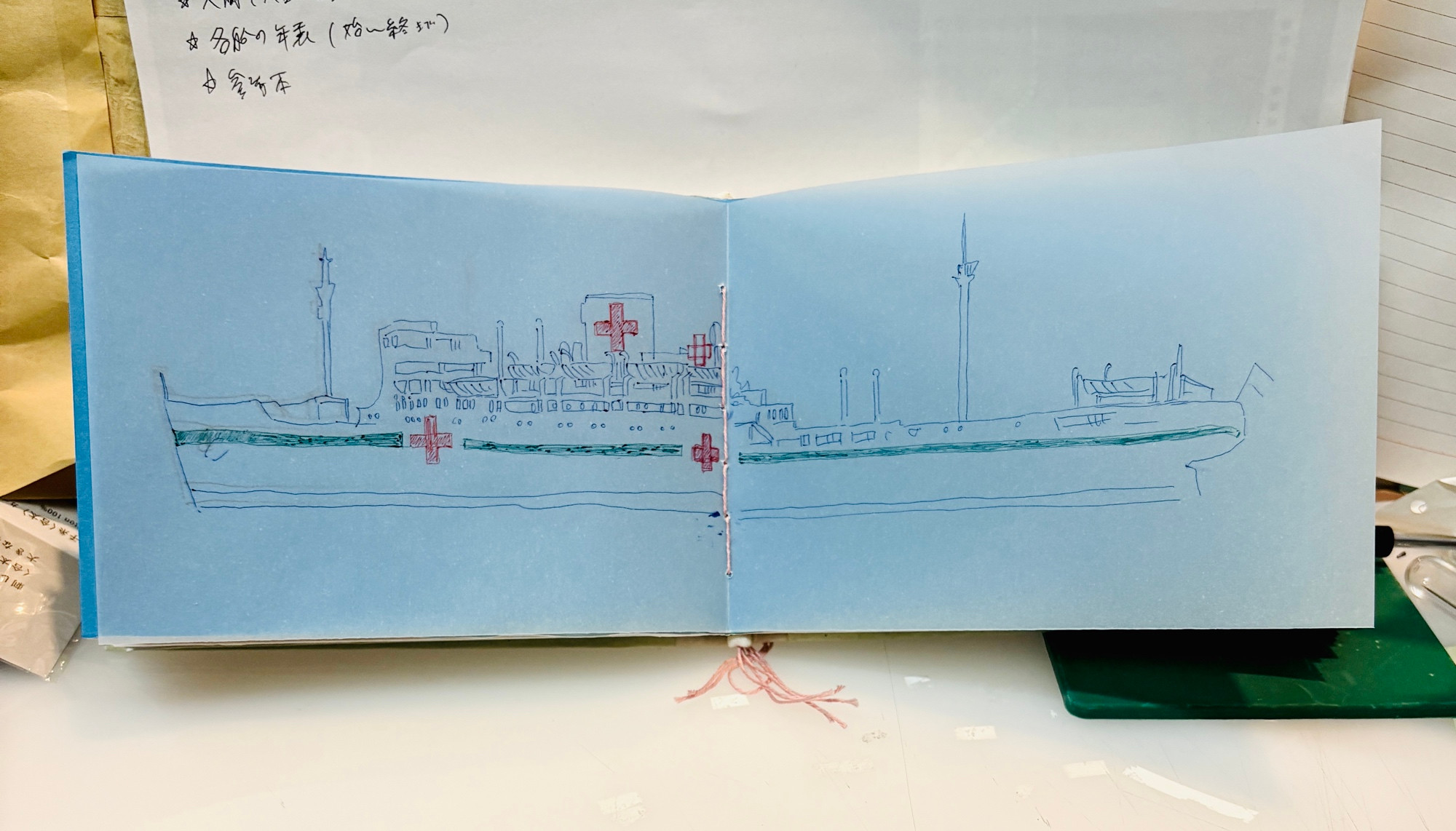

民間船が軍に改造されて、名前を改名させられて、戦場の軍艦として海を征き往くさま、ふねに自我を持たせるのなら植民地主義っぽい、という話をしているし、特設艦船はインターセクショナリティなんじゃないか、と叫んでいるのだけど、誰からも賛同されず、ただの怪しい人間として一人孤立している

「秘すれば花よ貨客船は」石炭と女ら抱えて唐へ往き往く

「あるぜんちな丸はその気になりさえすれば、誰にとっても魅力的になれる船であった」

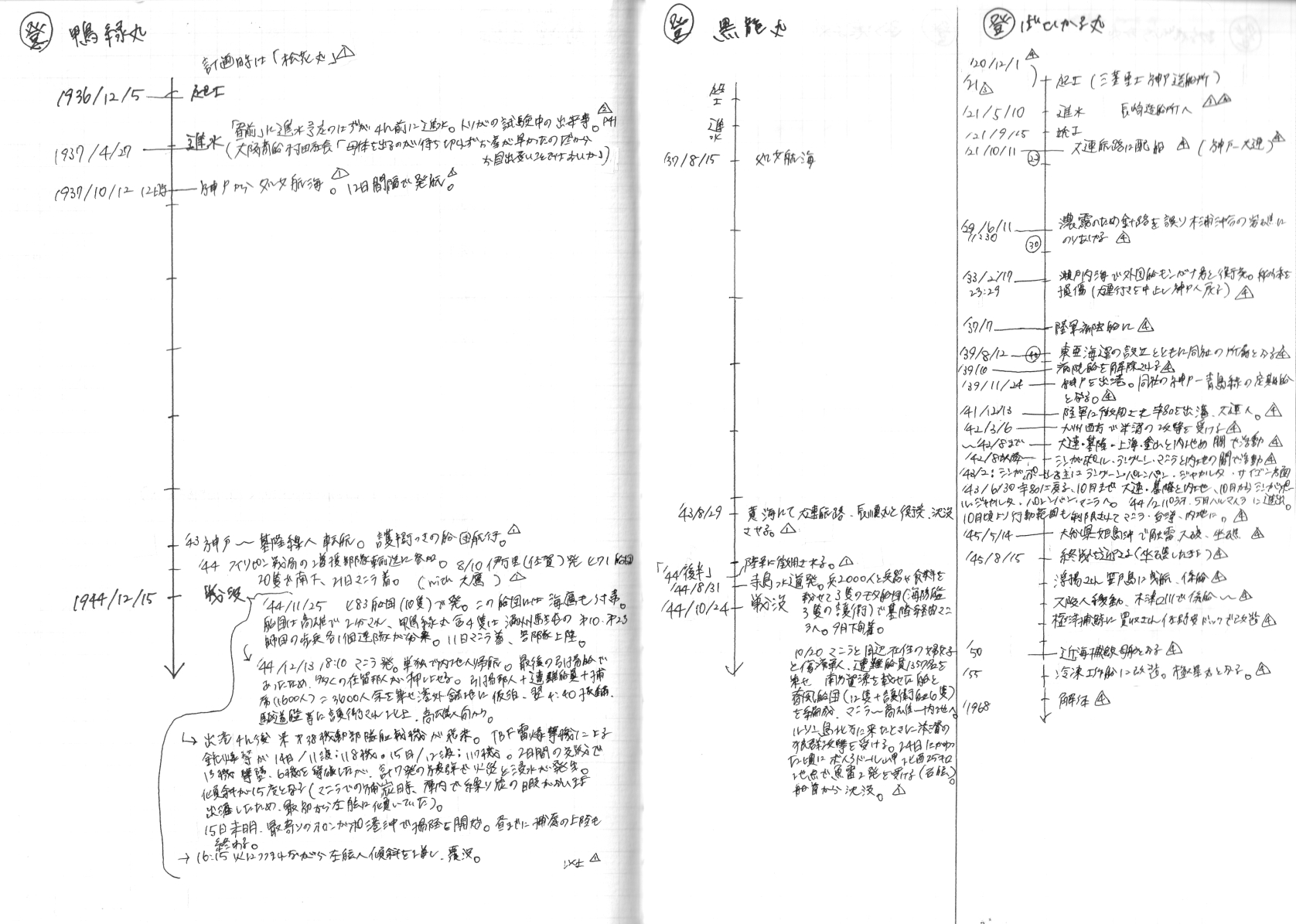

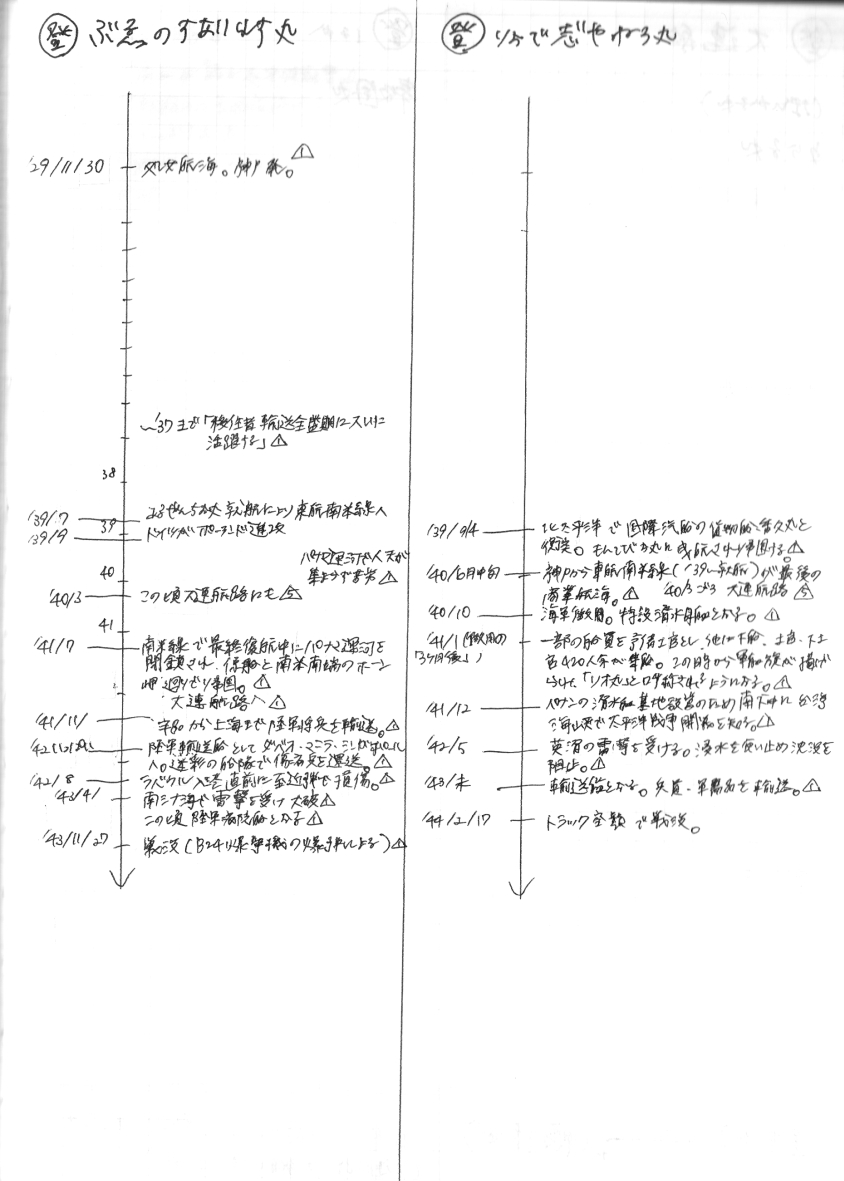

「ぶらじる丸」は、海軍に徴用されてしばらく、船体は黒色、上部構造は白色。平時のままの塗装だったから、海軍当局よりたびたび軍用の灰色への塗装替えを要請された。しかし大野は頑として聞き入れなかった。「本船は客船です」。とうとう海軍は、「軍命令」まで出してきて、ウンと言わせなければならなかった。

/『客船がゆく』※大野=船長

/『客船がゆく』※大野=船長

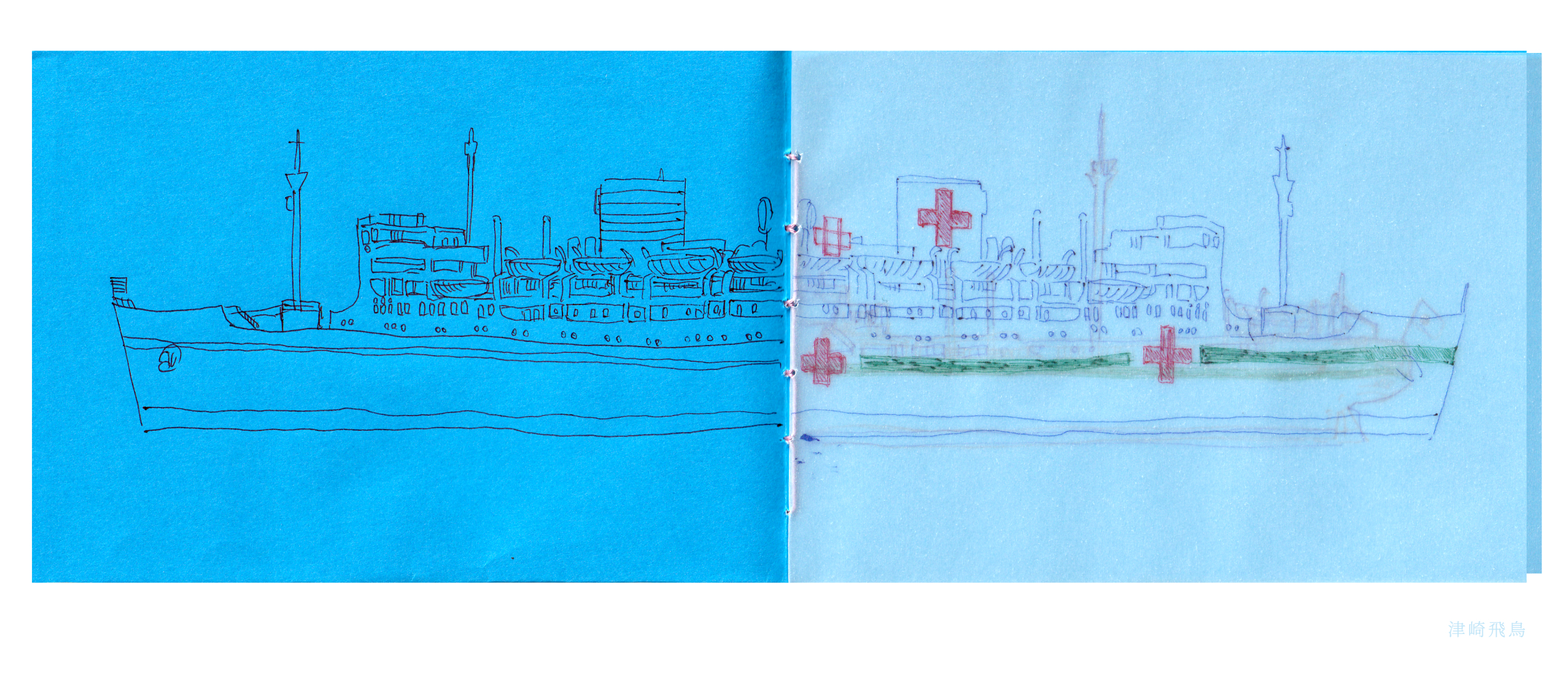

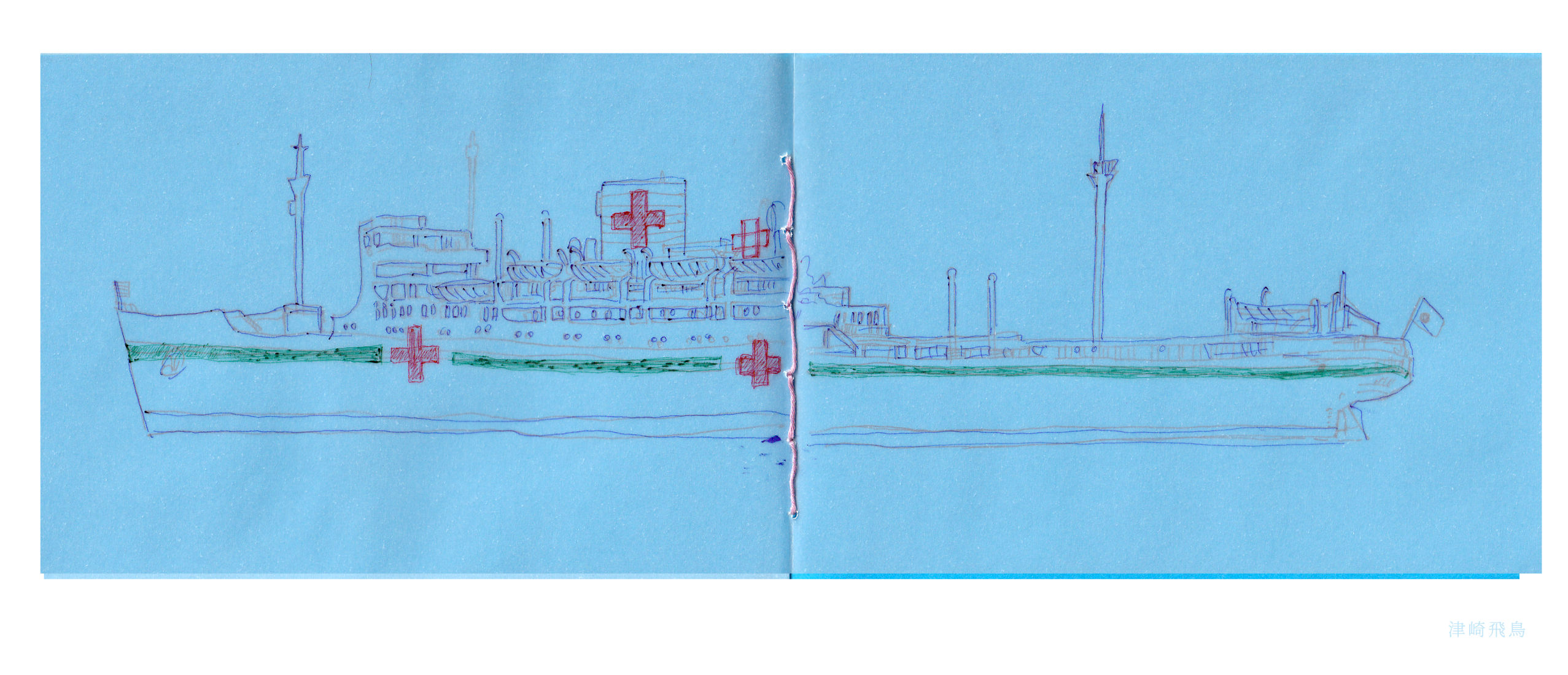

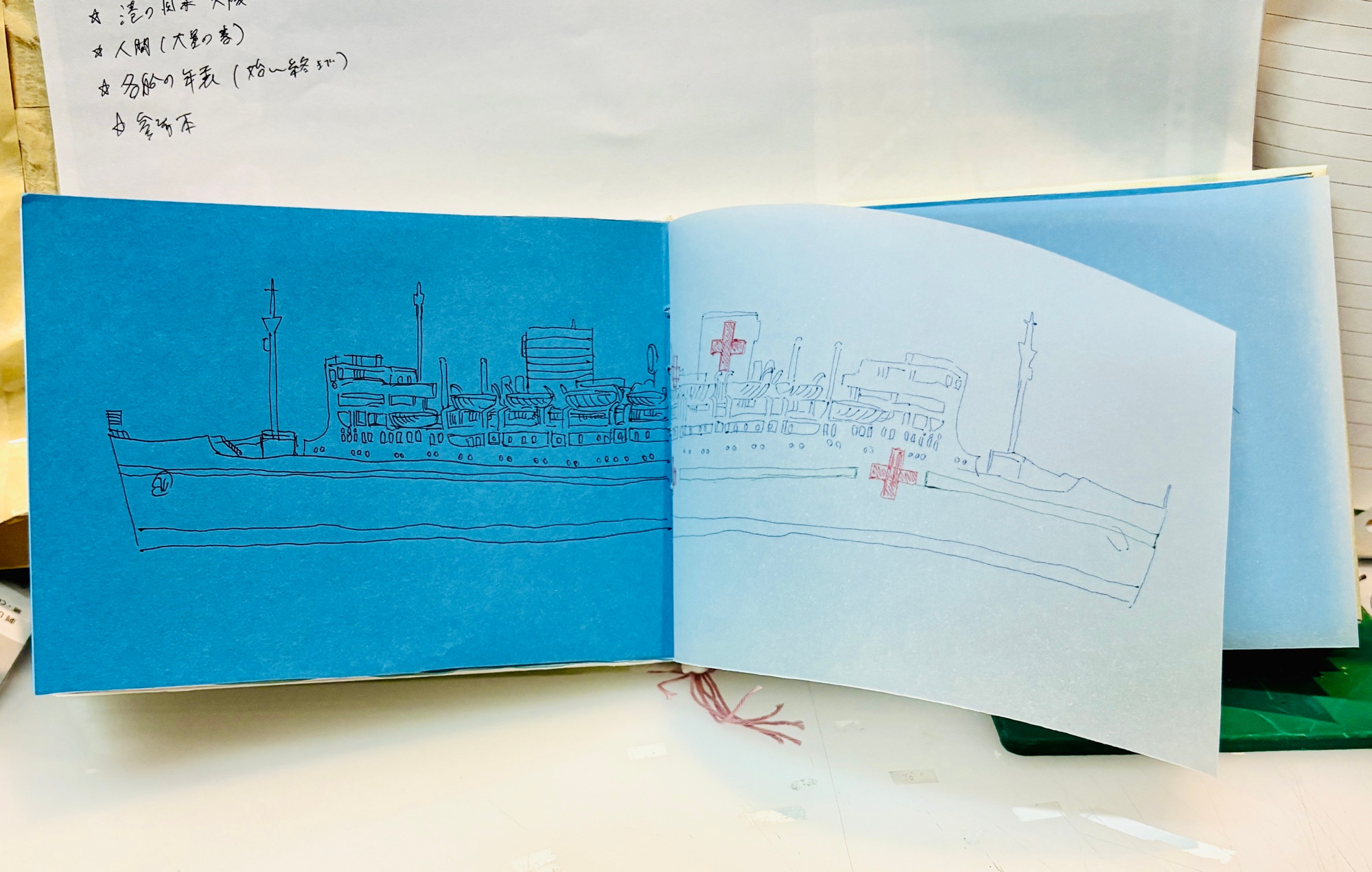

昨日の鴨緑丸の絵(血の海のやつ) やっぱり鬱鬱とするだけだし、暴力を描くならもうすこし洗練されたものを描くべきだし、ある程度は一定して華やかなりし貨客船を描いてあげたいきもち

とはいえ血の海の絵 船擬で描くのは好きだ これも海なので

「死体蹴り」みたいなものは描かないようにする

暴力を受けながらも意志強く睨み返しているような、安直に描いてしまった私が歴史の中から貨客船たちから睨まれているような、そういう絵が描きたい 暴力の世紀を描くというのなら

とはいえ血の海の絵 船擬で描くのは好きだ これも海なので

「死体蹴り」みたいなものは描かないようにする

暴力を受けながらも意志強く睨み返しているような、安直に描いてしまった私が歴史の中から貨客船たちから睨まれているような、そういう絵が描きたい 暴力の世紀を描くというのなら

航空母艦擬 アウトレンジ戦法として航空機を発艦させたあとの戦場の一瞬の余白というか、さみしき艦上、沈黙、孤独みたいなものがあったのかな、と考える 必ずしも矛を交えるわけではない艦種なので

橿原丸 美しくあることこそが唯一の富なのではないか、と思っているふねで、隼鷹と身が変わった時に女性へと姿を変えているという設定なんだけど(男性が美しくないという意味ではなくて男性組織でさえ/だからこそ一つの「富」でありたかった)

そのため純航空機バカで容姿に一切の意識がなく、戦史と発着艦に命を懸ける純軍艦の龍驤と最初は打ち解けていなかったという設定もある

そのため純航空機バカで容姿に一切の意識がなく、戦史と発着艦に命を懸ける純軍艦の龍驤と最初は打ち解けていなかったという設定もある

「武装集団(広義)にいる兵器としての少女」

>艦船の擬人化、というよりはふねのうつしみ、がいる、という世界なので、SFっぽかったり、つよくジェンダー意識を問うつもりはないんだけど、それがそうあるという世界設定なので、この実世界とは違うそれなりのひずみはあるはずで、そのことを最近よく考えている

>>ふねのうつしみゆえにかれらを幸福にしてあげるとふねも幸運となる、というふわふわとした風習があり、またそれゆえに強固な地位が確保されている あくまで人間の善性をよすがにしている

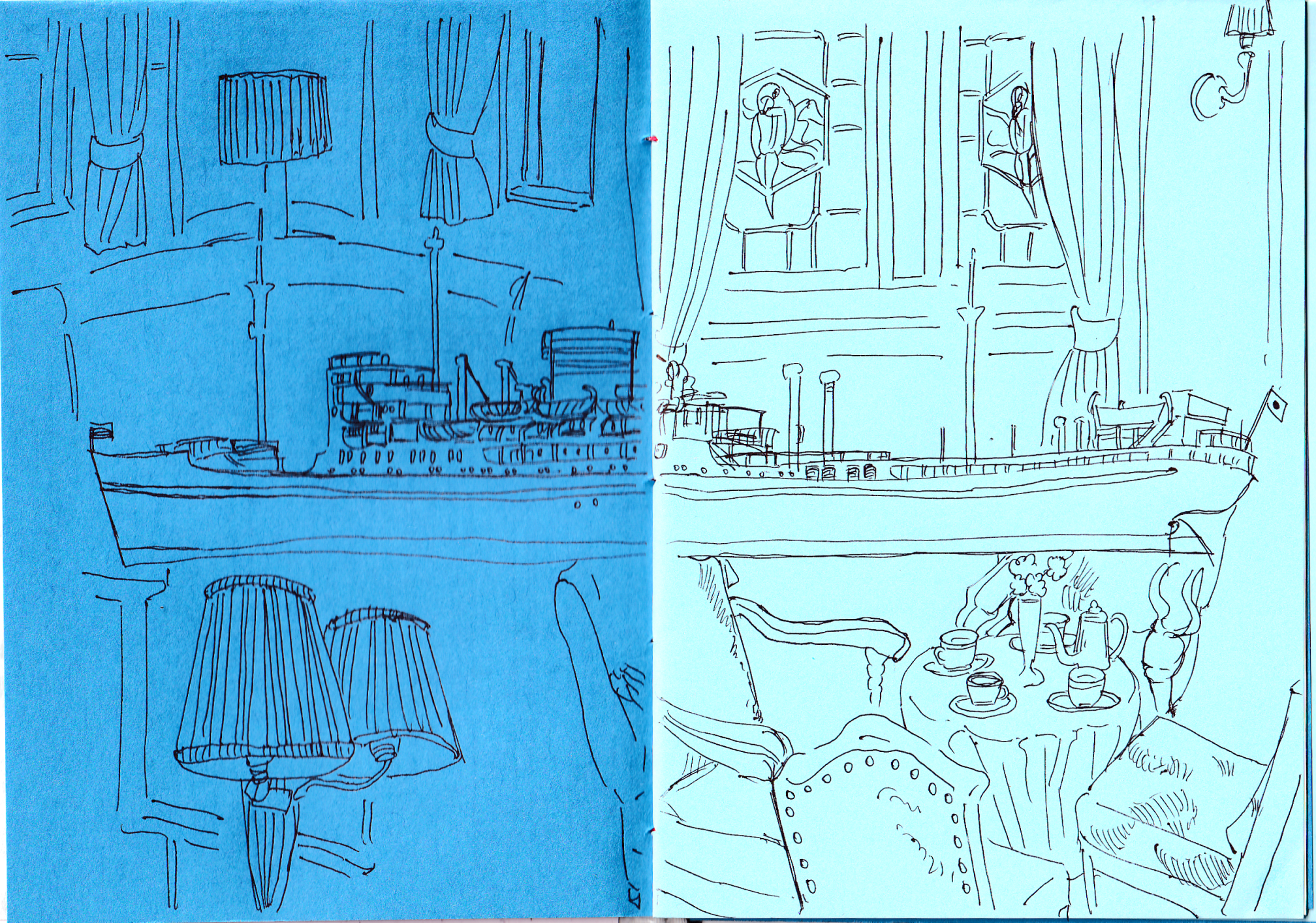

>しかし、加賀は長髪で、その自由が許される大艦で、しかし周りはみんなおとこどもなので、髪を梳いてあげる人がいなければ結いかたを知っている人も居ず、彼女の痛んだ黒髪は半分の愛情と半分の放置(放流)で成り立っている

>>あの時代 長髪を結わずにいる女はいなかったので

>艦船の擬人化、というよりはふねのうつしみ、がいる、という世界なので、SFっぽかったり、つよくジェンダー意識を問うつもりはないんだけど、それがそうあるという世界設定なので、この実世界とは違うそれなりのひずみはあるはずで、そのことを最近よく考えている

>>ふねのうつしみゆえにかれらを幸福にしてあげるとふねも幸運となる、というふわふわとした風習があり、またそれゆえに強固な地位が確保されている あくまで人間の善性をよすがにしている

>しかし、加賀は長髪で、その自由が許される大艦で、しかし周りはみんなおとこどもなので、髪を梳いてあげる人がいなければ結いかたを知っている人も居ず、彼女の痛んだ黒髪は半分の愛情と半分の放置(放流)で成り立っている

>>あの時代 長髪を結わずにいる女はいなかったので

青少年姿の艦霊なんて軍隊じゃほぼほぼ艦内ニートだから…

呉出港後、激しい訓練が繰り返される。この中には〈囮戦教練〉という擬装訓練もあった。主計課、電信課の非当直員が広島で買った婦人服を見に付け、水に溶かしたメリケン粉を顔一面に塗って上甲板をうろつき廻るという、帝国海軍始まって以来の珍風景が出現した。

/『商船が語る太平洋戦争』「報國丸」

/『商船が語る太平洋戦争』「報國丸」

擬人化世界の擬人化のことを安易に「船霊」と呼ぶと、実世界の船霊と意味と存在が競合するのが難儀なところ

船ぶねらがたいへん美しいという話をしたいんだけど、たまにはその船倉が薄暗く奥深い話もしたい 『からゆきさん』を読むとよくそうおもう

その中で空母改造について今でもはっきり覚えているのは、造船部長の次の言葉であった。曰く。"エレベーターには三隻分、準備できている。せっかくの立派な客船が、再び復旧して客船として使えまい。解傭とか、会社に戻すということはまったく念頭におかずに改造工事を行うことになる。他の多数の特設艦船工事と共に、いよいよという最終的の決断のものが入ってきた"などである。

/『日本特設艦船物語』

/『日本特設艦船物語』

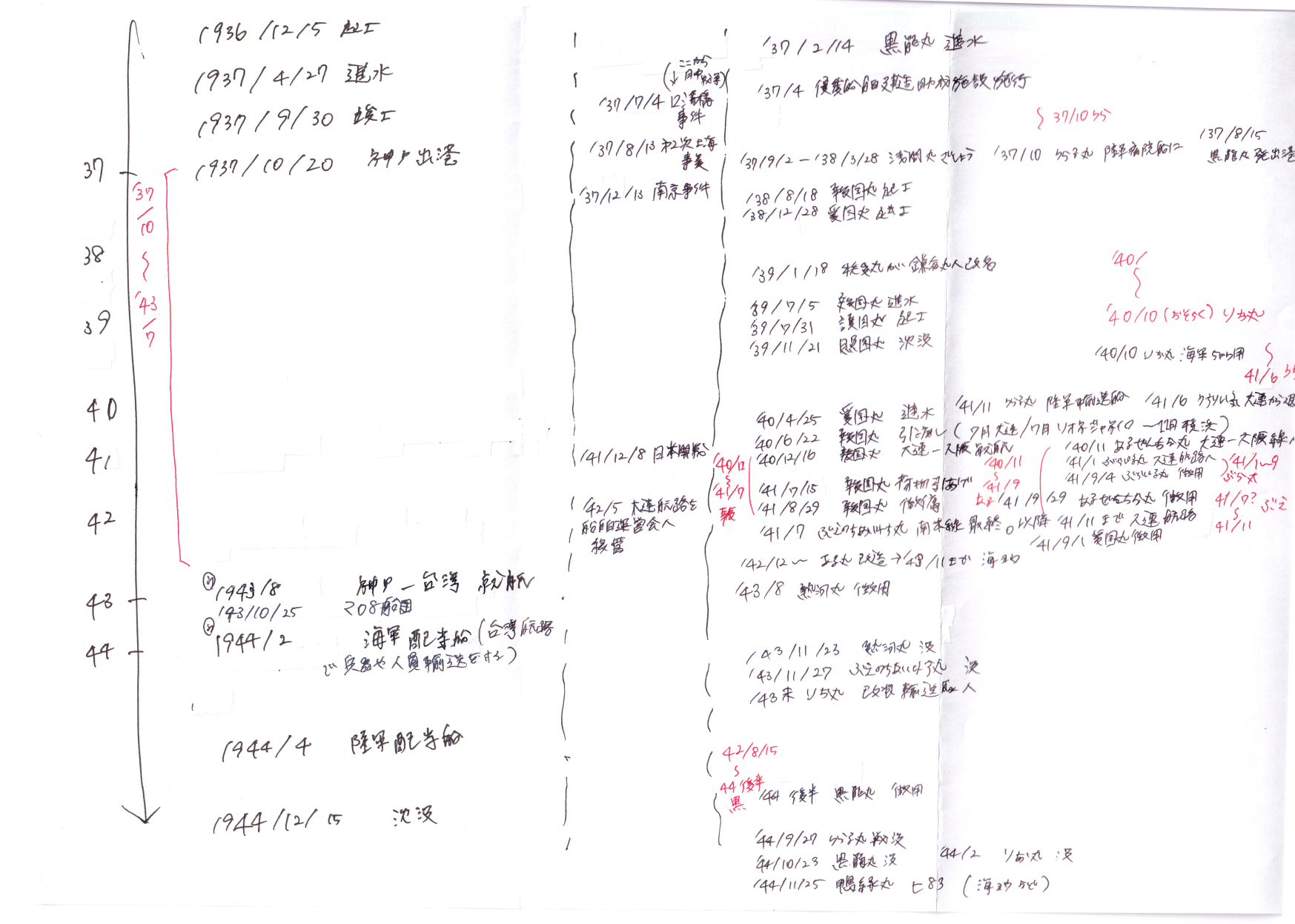

日本海運は太平洋戦争でほとんどの船を失ったとされるが、特記すべきはその南洋での戦争前に4年間、戦争を行っていたこと これは個人的重要ポイントだと感じている

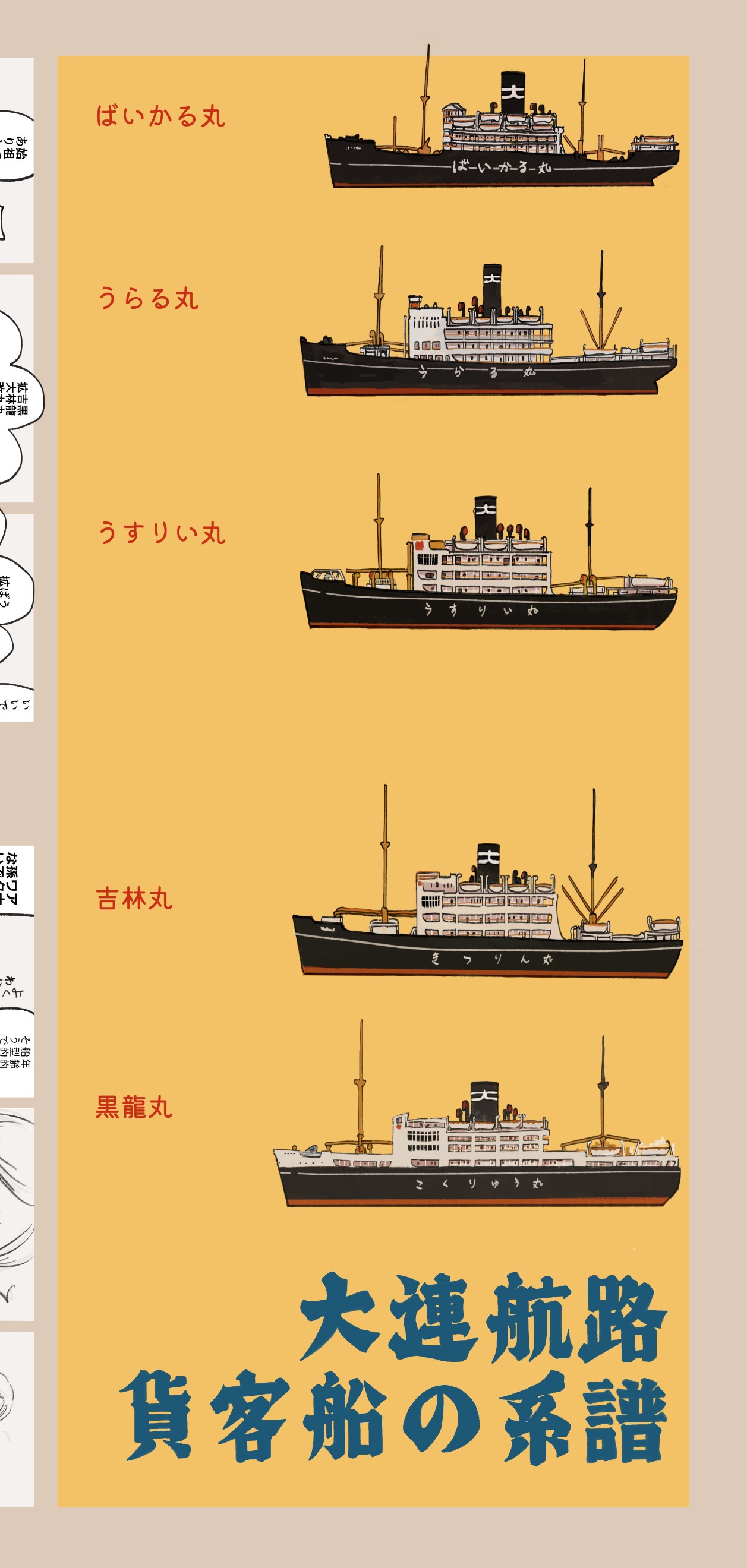

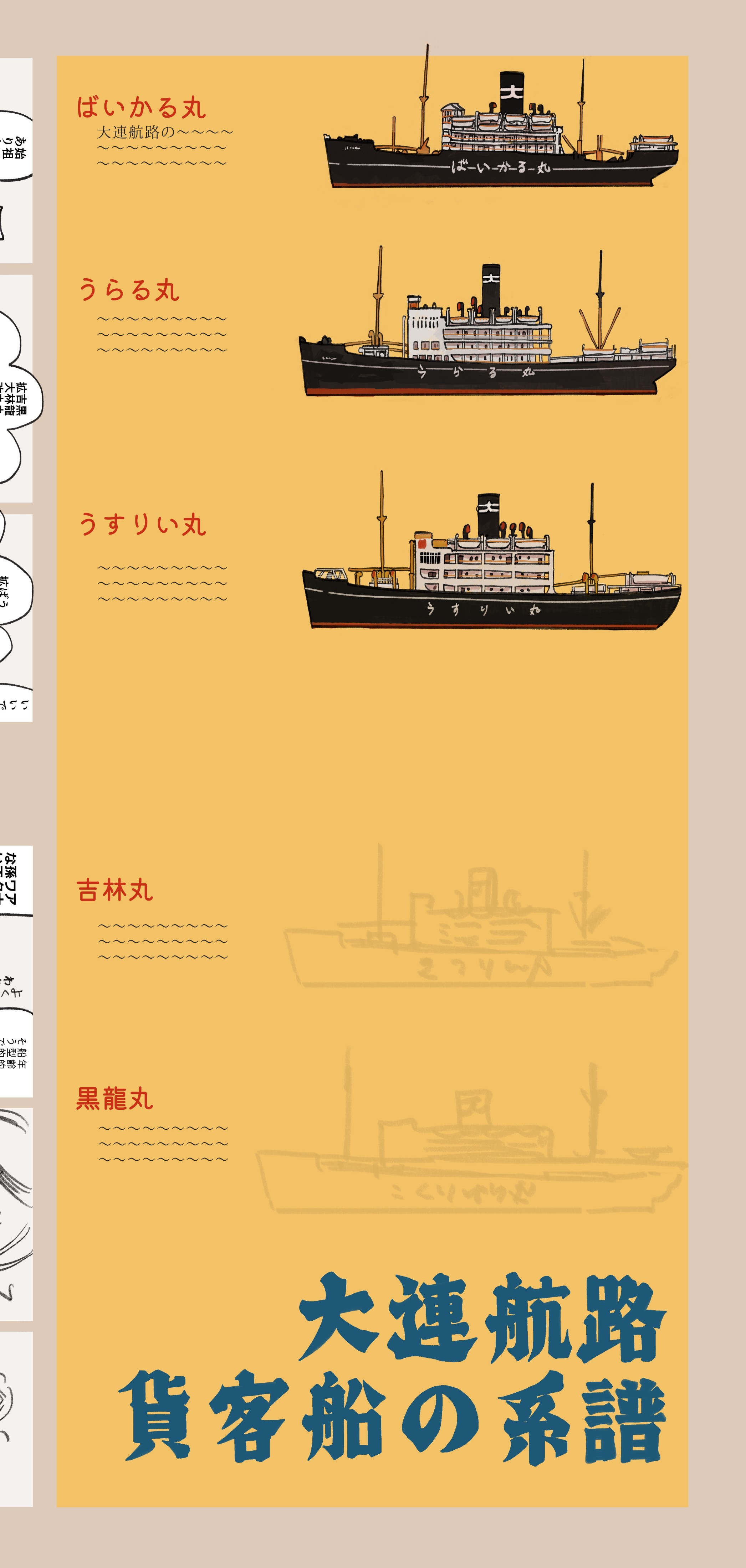

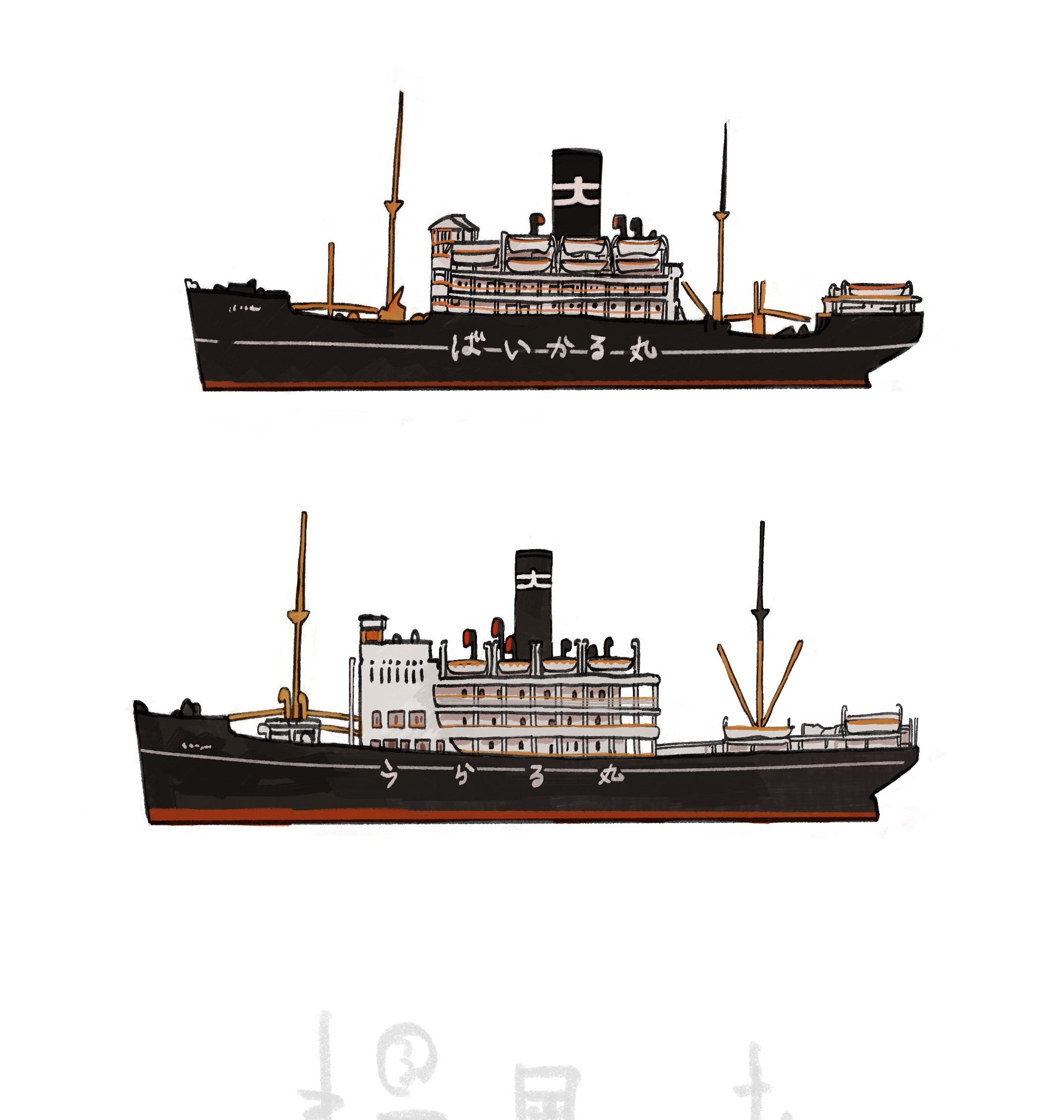

大連航路のふねぶね、じわじわ不安だったろうし、それでも、だからこそ「戦争のたのしみはわれらの知らぬこと春のまひるを眠りつづける」の

大連航路のふねぶね、じわじわ不安だったろうし、それでも、だからこそ「戦争のたのしみはわれらの知らぬこと春のまひるを眠りつづける」の

(ツイート埋め込み処理中...)Twitterで見る

#「春のまひる」(船舶擬人化)