良い…と思ったらぜひ押してやってください(連打大歓迎)

カテゴリ「艦船/〃擬人化」に属する投稿[235件](2ページ目)

2025年11月14日 この範囲を時系列順で読む

2025年11月13日 この範囲を時系列順で読む

2025年11月12日 この範囲を時系列順で読む

2025年11月11日 この範囲を時系列順で読む

2025年11月10日 この範囲を時系列順で読む

2025年11月8日 この範囲を時系列順で読む

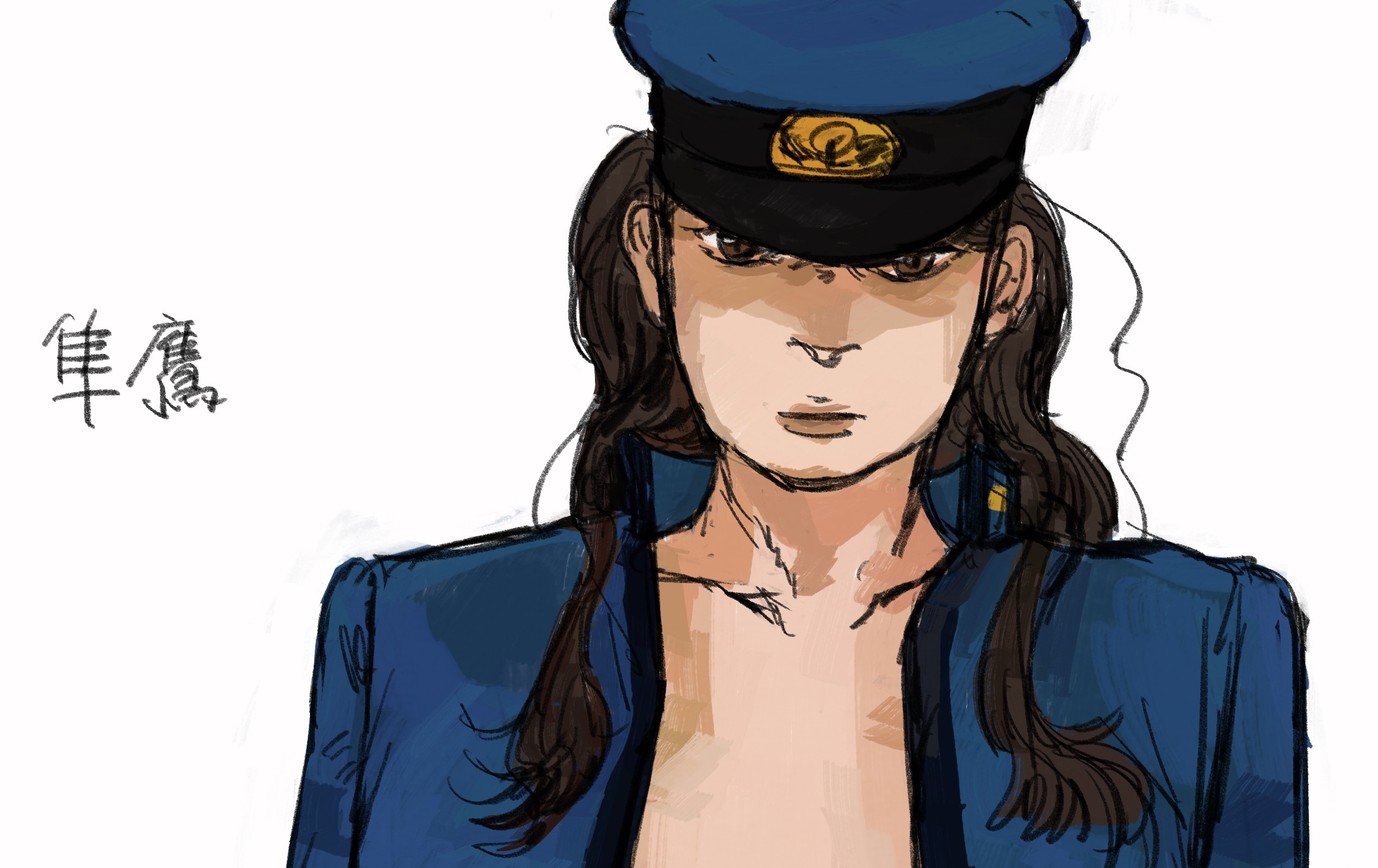

「早産の鴨緑丸」

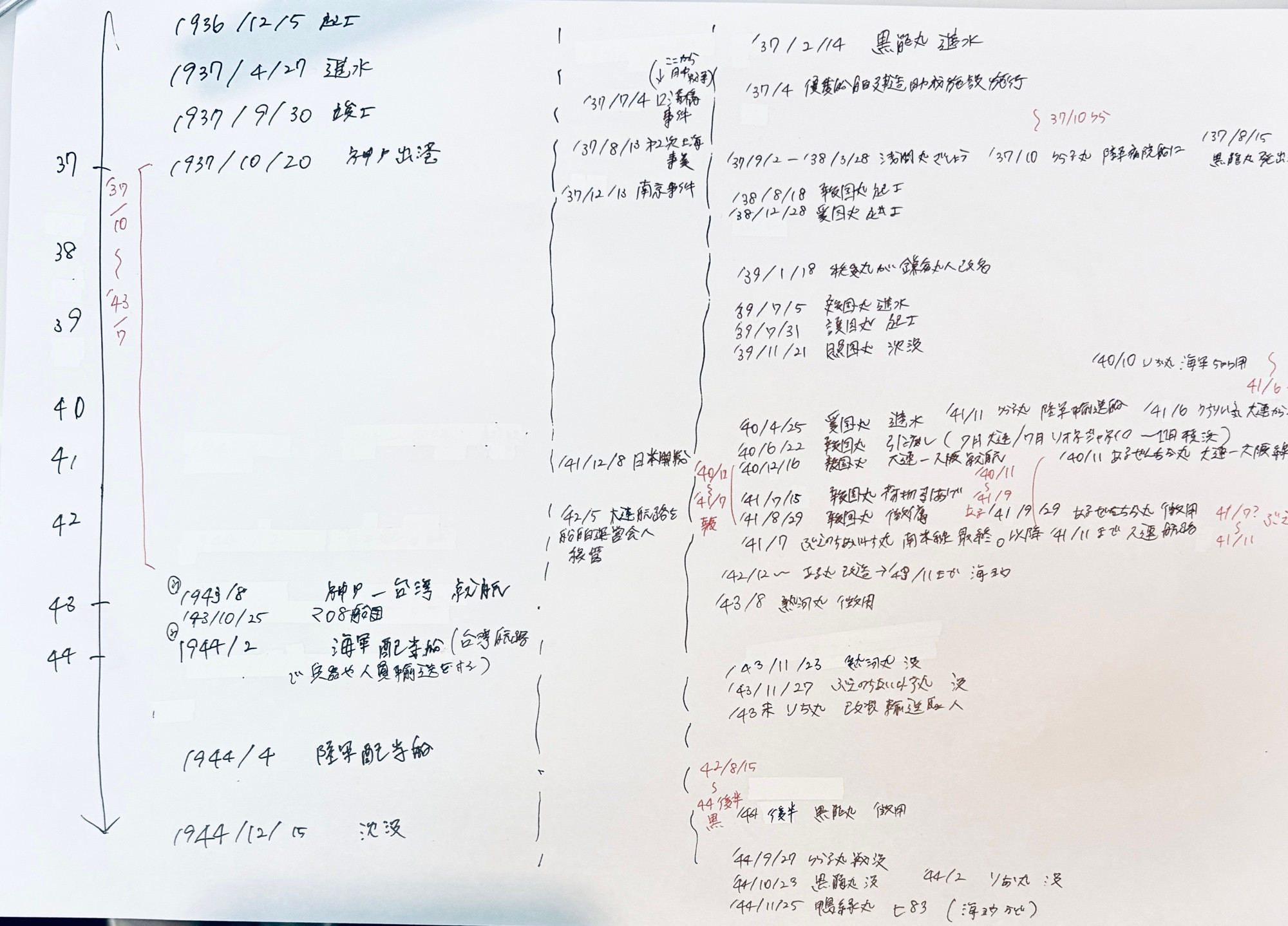

昭和12年4月27日進水の貨客船鴨緑丸はその日の昼前に進水の予定であったがトリガの試験中に、船がすべりだしてしまった.4時間まえに進水したのである.報告をうけた所長は早速宿舎平野屋に船主の大阪商船村田社長のもとに副長をお詫びに参上させると,村田社長はすでに知っておられたのか「そりゃよかった.怪我人はないか.母体を出るのが待ち切れずお産が早かったのだからお目出度いことではないか」と言って.当所の失敗を責められなかったということである.

/『創業百年の長崎造船所』p41

昭和12年4月27日進水の貨客船鴨緑丸はその日の昼前に進水の予定であったがトリガの試験中に、船がすべりだしてしまった.4時間まえに進水したのである.報告をうけた所長は早速宿舎平野屋に船主の大阪商船村田社長のもとに副長をお詫びに参上させると,村田社長はすでに知っておられたのか「そりゃよかった.怪我人はないか.母体を出るのが待ち切れずお産が早かったのだからお目出度いことではないか」と言って.当所の失敗を責められなかったということである.

/『創業百年の長崎造船所』p41

2025年11月6日 この範囲を時系列順で読む

商業航路をゆく船たちに「創作ですら」軍服を施すこと、それはそれで悩むんだけど、実際現実には施されたわけで、そこを無視して幸せな姿を描いても…いやいいんだけど…やはり現実にあったさみしい情景も描きたい

2025年11月4日 この範囲を時系列順で読む

- 鴨緑丸が「地獄船」と呼ばれなかったころ、みたいな漫画にしよう

- その後世の事実を全く予期できないし予兆しない、そんなかんじの、

- 昨日が「昨日の世界」と呼ばれる前の、昨日が今日の今だったころの話

2025年11月3日 この範囲を時系列順で読む

2025年11月1日 この範囲を時系列順で読む

前述の如く日露の戦に於て日本海運は幼稚ながら露国鉄道との戦に勝った。世界大戦に当つて経済的に一躍我国を富国たらしめたものは何物でもない。日本海運であった。

/大阪商船『海』1937年10月号

/大阪商船『海』1937年10月号

2025年10月31日 この範囲を時系列順で読む

ネガティブな話になるんだけど ふね…というか固有の名前が付くくらいに区別化された乗り物には時折「ここで引退しておくべきだった」みたいな思考が確かに存在していて、でもこれは実際どうあるべき思想なんだろう?と思想自体にも悩んでしまう

まあ、結局「たとえ名前を付けようとも」物であって人間ではない、これは重要である

『ロボット兵士の戦争』には「ルンバに名前を与えるな」という警句があるんだけど、名前をつけると人間の線上に物を置いて思考してしまう感覚はある

ふね擬に「ふねが解体されるのを怖がっていると人間が思うのは、非常に人間的な思考であり傲慢だ」って怒られたい

まあ、結局「たとえ名前を付けようとも」物であって人間ではない、これは重要である

『ロボット兵士の戦争』には「ルンバに名前を与えるな」という警句があるんだけど、名前をつけると人間の線上に物を置いて思考してしまう感覚はある

ふね擬に「ふねが解体されるのを怖がっていると人間が思うのは、非常に人間的な思考であり傲慢だ」って怒られたい

鴨緑まるは船の狭い私室に、意地で無理やり引き取ったグランドピアノと楽団の人に譲ってもらったバイオリンを持っている……という、完全に船とは関係のない設定があるのだが、これは「怒り」への抗いである

(ツイート埋め込み処理中...)Twitterで見る

2025年10月29日 この範囲を時系列順で読む

2025年10月27日 この範囲を時系列順で読む

(ツイート埋め込み処理中...)Twitterで見る

2025年10月26日 この範囲を時系列順で読む

『戦艦武蔵ノート』に"文学は人間を描くもの、でも武蔵は物だから主人公に据えるのには悩んでしまう""特定の人物を視点に据えることができない、計画から建艦、沈没まで様々な人間が武蔵に触れているが、一貫して触れ続けた人間はいない""だから武蔵を主人公にするしかない"(大意)と吉村が書いていて

これは擬人化で解決するのが良い(擬人化雑解決)

とはいえ、この「視点の問題」は歴史ものにはつきものである

これは擬人化で解決するのが良い(擬人化雑解決)

とはいえ、この「視点の問題」は歴史ものにはつきものである

2025年10月23日 この範囲を時系列順で読む

2025年10月22日 この範囲を時系列順で読む

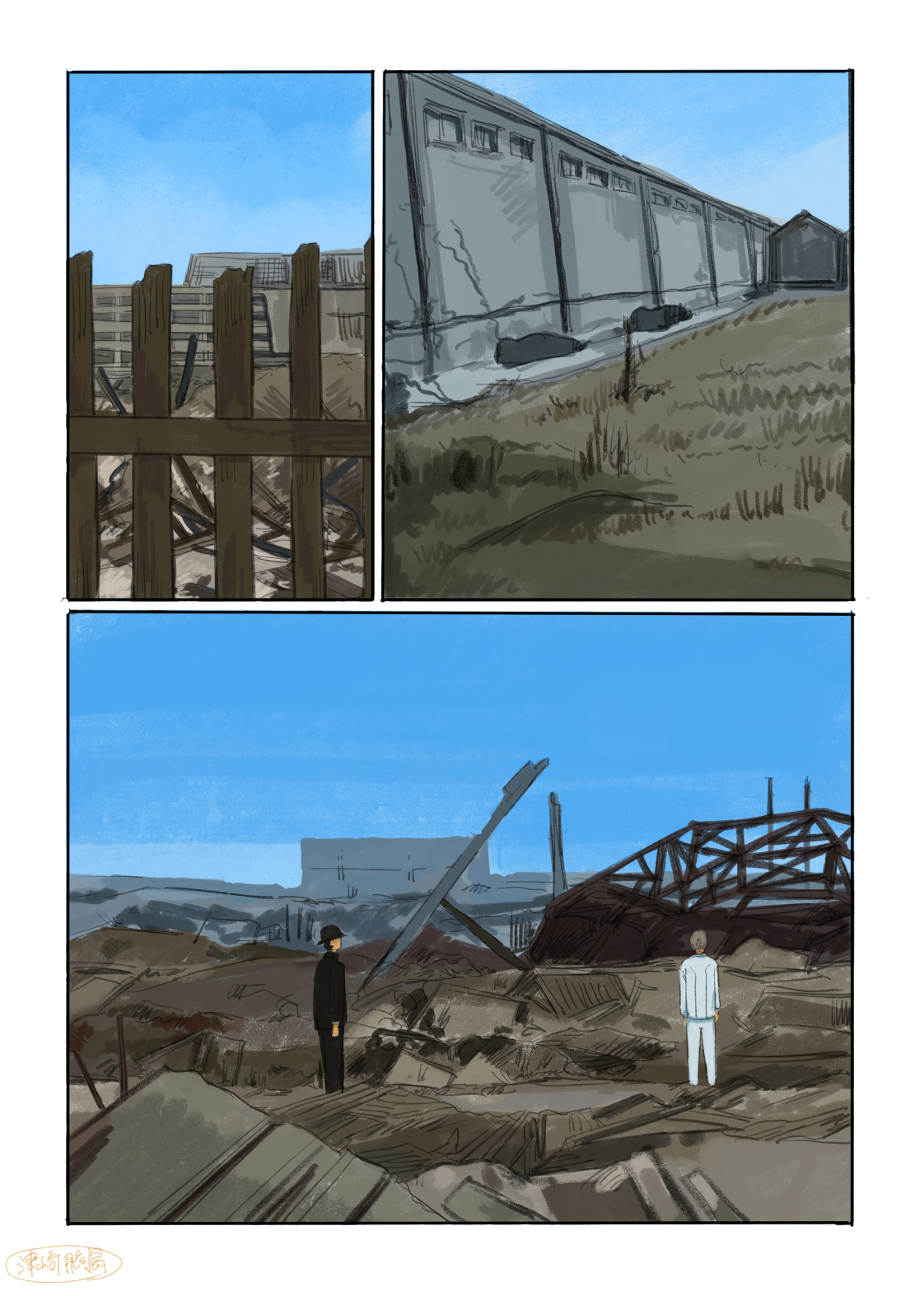

菱重さんと土佐が1945年夏の"あの後"に長崎で語りあういろいろ時空と現実の狂った話を描いている(土佐は1925年「軍縮のため」「平和のために」自沈)

結局、私が愛している漫画の本髄は虚構の視覚的提示にある

#「渺渺録」(企業擬人化)

2025年10月20日 この範囲を時系列順で読む

架空映画「病院船の顛狂室」フライヤーに書かれたデカい白抜きのキャッチコピーは「ふねたるわれら、すべからく入水を運命として。」「出港し、戦没する。航海とはひとつの客死である――。」

#「病院船の顛狂室」(艦船擬人化)

#「病院船の顛狂室」(艦船擬人化)

人間の移動が船によるものあった時代への愛惜、不便だし馬鹿げているし未発達だ、「でも、それでも」みたいなもの 描いて表現したい気持ちはある

はあ~……人間の移動が船によるものあった時代………

それを愛している、とはいわない 今見れば不便だろう でもそこにそれは在った それは事実

それを愛している、とはいわない 今見れば不便だろう でもそこにそれは在った それは事実

2025年10月15日 この範囲を時系列順で読む

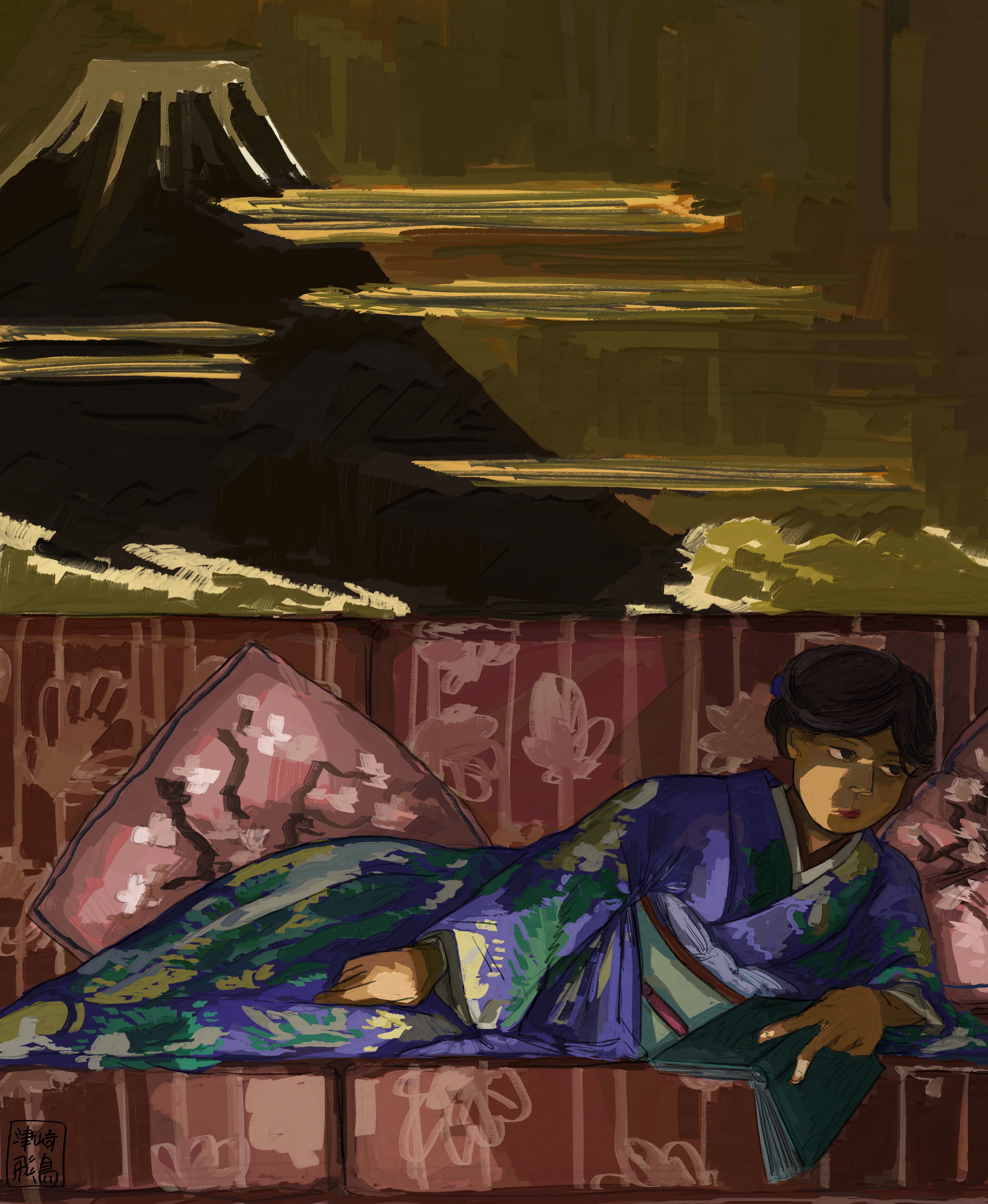

現代日本様式の富士の間を描くとして、おおくは白黒写真しかなくて、着彩されている絵もあるけど、基本は自分で適当~に色を付けてしまう……

この時に、和辻春樹氏のエッセイにあったような「絨毯も緞帳もあれじゃだめこれじゃだめだと話し合い、最終的に着物の帯まで出してきて選んだ」という技師たちの熱意あるこだわりを、滅茶苦茶に破壊しているような気持ちになる

この時に、和辻春樹氏のエッセイにあったような「絨毯も緞帳もあれじゃだめこれじゃだめだと話し合い、最終的に着物の帯まで出してきて選んだ」という技師たちの熱意あるこだわりを、滅茶苦茶に破壊しているような気持ちになる

2025年10月14日 この範囲を時系列順で読む

とはいえ言語や身体性や障害や性みたいなもの、特設艦船(貨客船や貨物船などの軍事用のものではない民間の船舶を、戦争のために徴傭や買上をして、軍隊の正規艦艇や軍用の船に改造した艦船)擬には投影できると思っている そこに活路は見出したい

- 「渺渺録」(企業擬人化)(281)

- 『マーダーボット・ダイアリー』(41)

- おふねニュース(40)

- 「ノスタルジア 標準語批判序説」(二次創作)(23)

- 「大脱走」(企業擬人化)(23)

- SNSの投稿(19)

- 書籍情報(19)

- 『ハリー・ポッター』(17)

- 展示会情報(16)

- 読了(16)

- 「海にありて思うもの」(艦船擬人化)(16)

- 実況:初読『天冥の標』(16)

- 読んでる(15)

- きになる(13)

- 企業・組織(11)

- 船舶装飾考(10)

- DTT(DeskTopTeseihon)(8)

- 三菱重工さん関係のロケット(8)

- 御注文(8)

- 「蛇道の蛇」(一次創作)(8)

- 日本郵船歴史博物館再開館の軌跡(7)

- 「病院船の顛狂室」(艦船擬人化)(6)

- 本(6)

- 「時代の横顔」(企業・組織擬人化)(6)

- 「空想傾星」(『マーダーボット・ダイアリー』)(6)

- 「徴用船の収支決算」(一次創作)(5)

- おふね(5)

- 映画(3)

- 国会図書館にない本(3)

- の部分(3)

- 感想『日本郵船戦時船史』(3)

- 模写(2)

- 漫画(2)

- 入手(2)

- 『ムヒョとロージーの魔法律相談事務所』(2)

- 「『見果てぬ海 「越境」する船舶たちの文学』」(艦船擬人化)(2)

- 「人間たちのはなし」(艦船擬人化)(2)

- 『青春鉄道』(2)

- 大谷印舗(1)

- 「水兵のリーベ」(一次創作)(1)

- 展示(1)

- 展示会(1)

- ハリー・ポッター(1)

- 映像(1)

- 「テクニカラー」/「白黒に濡れて」(艦船擬人化)(1)

- 「かれら深き波底より」(一次創作)(1)

- マーダーボット・ダイアリー(1)

かわいい