No.629, No.628, No.627, No.626, No.625, No.624, No.623[7件]

(ツイート埋め込み処理中...)Twitterで見る

(ツイート埋め込み処理中...)Twitterで見る

サイトのいいねボタンパチパチありがとうございます。確認できてています。

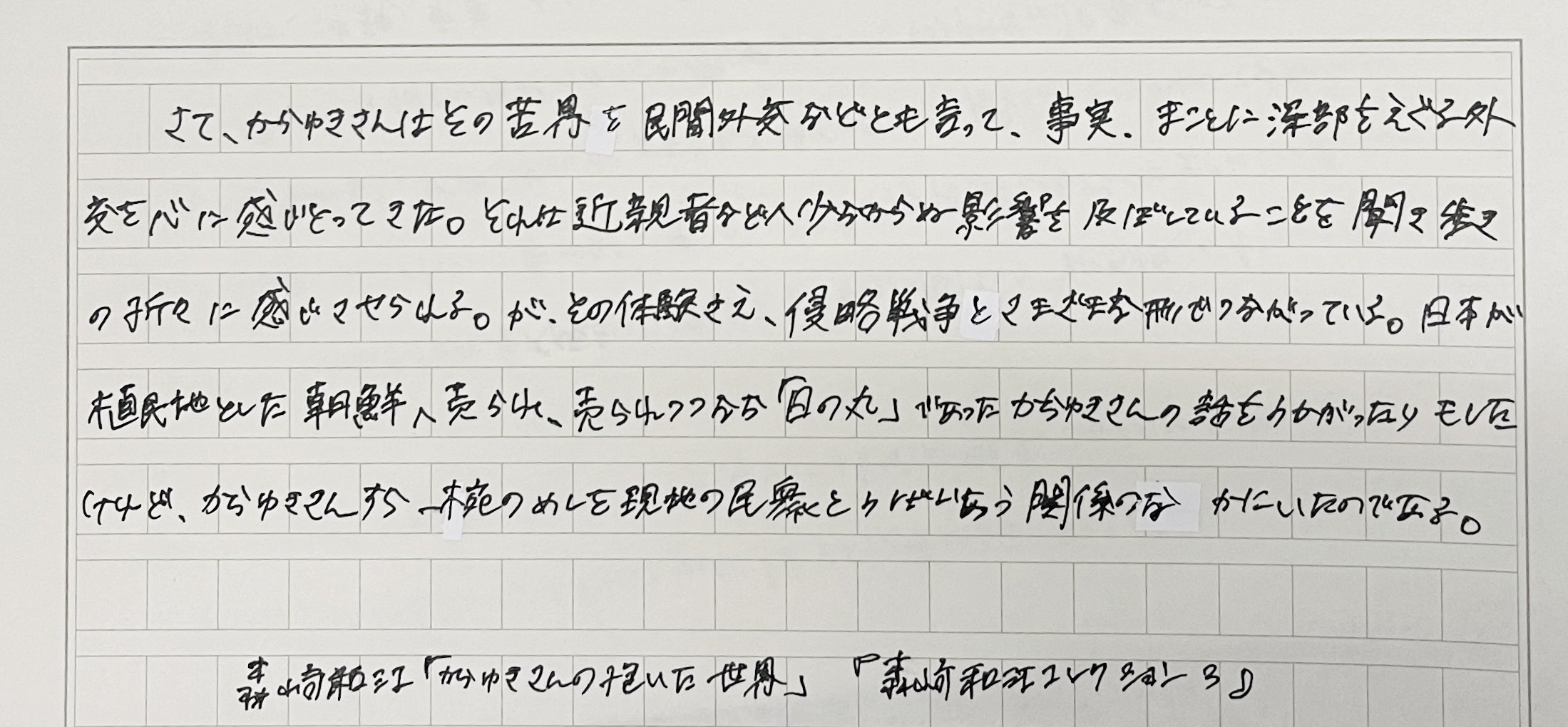

森崎和江は、からゆきさんが自身の行いを「民間外交」と呼んでいたことを示し、その民間外交といえるからゆきさんの素朴な生ですら、巡りに巡ってアジアへの侵略行為になっていた、と記述しているのだけど

この直接の軍事武力的侵略とはまた別種である「民間外交」なるもの、に、海運の運んだという行為、我々は運んだだけだという思いと我々はただ運んだだけなのか?という問いが投影できるはず、類似性を私は見る

#「渺渺録」(企業擬人化)

この直接の軍事武力的侵略とはまた別種である「民間外交」なるもの、に、海運の運んだという行為、我々は運んだだけだという思いと我々はただ運んだだけなのか?という問いが投影できるはず、類似性を私は見る

#「渺渺録」(企業擬人化)

拍手機能と言えば、昔は拍手数が可視化されることが苦手でした。今はまあいいや…と思えるくらいには成長しました。

船に感情というものがあったとしたらという観点に立って特設艦船の心情や悲喜を探ってみたいと思う時がある。特設艦船とは軍隊により接収され改造・改装された船のことで、貨客船・貨物船から小型漁船まで多くの船を網羅する。それら船の共通点は戦わないこと、戦うための船ではないことであり、軍の徴用や買収は戦争への参加を押しつけられた切符であった。多くの船にとっては片道切符となった。早々に戦没する宿命だったからである。

戦わない船の戦争。

兵士も民間人も平等の命、一人の人間である。艦が沈んで光栄の上等、船が沈んだら悲しみをもって悼む、という感情はただの感傷であると退けたい。しかしなぜ民間船が、民間船だった艦が戦没することに私は執着するのだろう、と考えた時に思うのは、世界文学への屈折した愛着と、その文学が永遠の命題とする異郷での客死である。あるいはその異郷で経験するさまざまな障害だろうか。自国の常識はそこでは非常識。彼女の話す母国語はそこでは異国語である。移民の彼女はその国に――その海に、その軍隊には容易に同化できなかったかもしれない。そんな二十世紀の人間たちの痛みを同じくアジア・太平洋戦争下の船たちは背負っていたかもしれなかった。馴染んだ横書きの航海日誌ではなく与えられた戦闘詳報で自らの栄光を語るということ。

船は海を往くことが幸せ、とだけ考えれば、こんな甘い郷愁など抱かなかっただろう。道具は使われてこそ価値がある――それが多少違った使い方であろうとも。病院船はそれでもやはり、いやあるいは、だからこそ美しかったはずだ。

けれどそこに船の悲しみを見出してしまうのは、船ぶねの抱く文化の麗しさとそれを基調とする人びとの文化の麗しさにほかならない。それはもちろん貨客船の抱える一等社交室である。そこにあるグランドピアノである。あるいは漁船の上に翻る大漁旗の旗の金刺繍の輝きでも良い。海と共にあった船、と共にあった人びとの抱いてきた素朴な民衆文化は戦火で荼毘に付すにはあまりに惜しいものだった。

あえてその喪失に美学を見出すこともできただろう。オフィーリアはさいごに水死するから美しいのだ。立ち上がって再び陸に上がることなど到底許されない。あの横たわる退廃的な死のにおい、微睡みにも似た死への緩やかな移行の情景は、憧憬を伴って生者である私たちの想像力を豊かに刺激する。貨客船香取丸はインドネシア海域で雷撃を受け海へと傾斜したとき、サロンにあった大型ピアノが大きな不協和音を奏でながら滑っていった、という……。太平洋戦争開戦すぐの出来事であった。船は陸軍に徴用されていて、陸軍部隊が乗船していた。が、未だ船内には乗組員や平時の物資が乗っていた。そのピアノはかつての栄光を留めているもののひとつだった。船と一緒に海へと転がり落ちてゆく陸軍兵士、乗組員、ピアノ、かつての栄光。沈没したその日はクリスマス・イブであった。

二律背反たる船の生と船の死という命題は、戦場の船というものを仰ぎ見るときにいちばんの難題となって私たちの心を刺すのだろう。生の鮮やかさと死の沈黙。それは人間を見るときも同様である。人間とおなじようにふねを見るということ。人間のうつわとしてのふね。

人間の様相を写すものとしてふねを見定めていきたい。