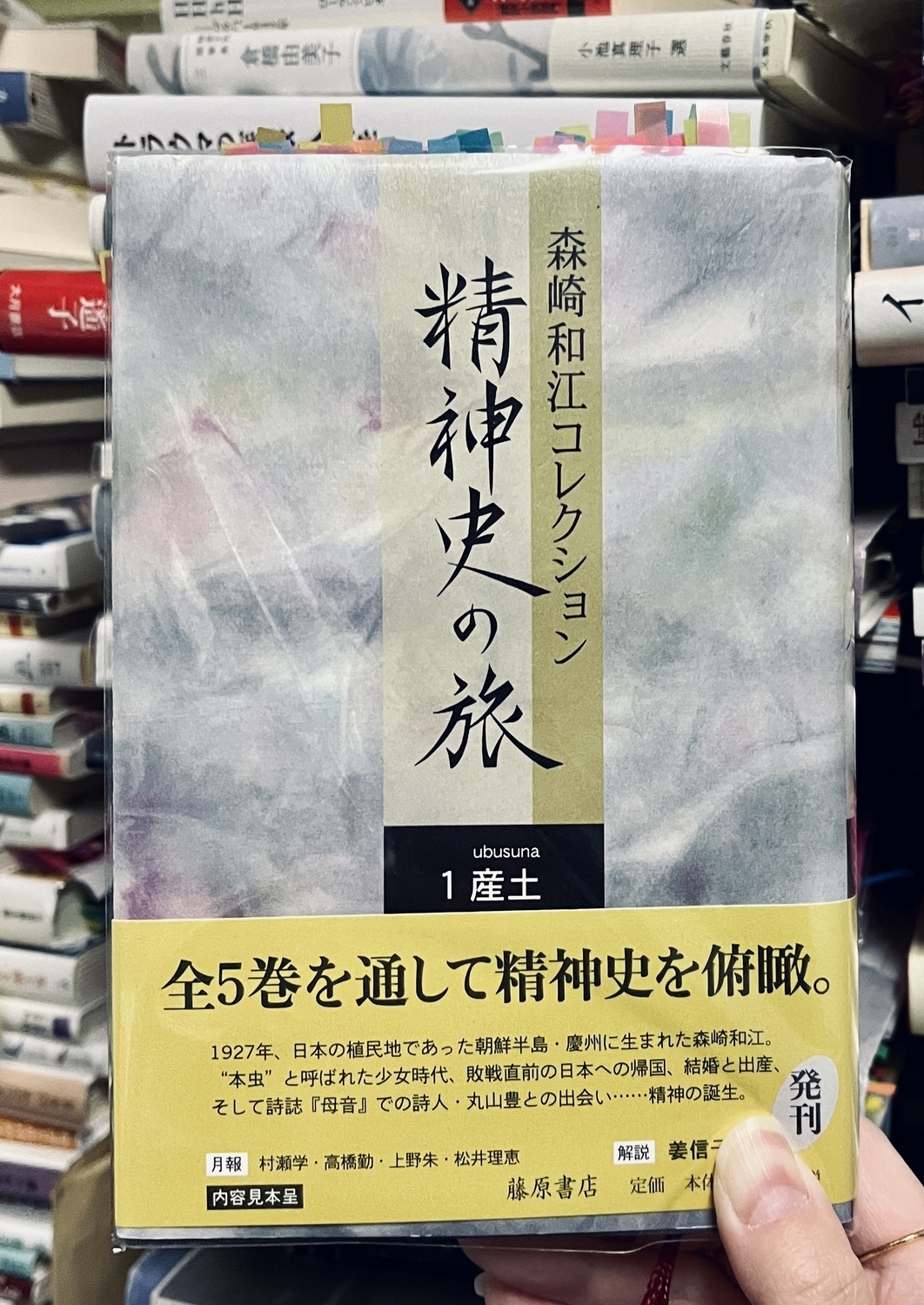

このシリーズはほんとうに良い。発行した藤原書店を褒め称えたい気持ちになる。

全五巻構成。森崎和江のさまざまな場所で書いた短~中編ほどのエッセイが収録されている。

1巻は主に、森崎の幼き頃の植民地朝鮮の時代の記憶や、森崎の思想の基盤となった部分が収録されている。

森崎の文章のいいところは、逆撫でるように言葉を繰り上げつつ、展翅のピンを打つように言葉を留めながら、ふと文脈を緩めて、主点が軸を見失ってしまうような、そんな言語的快感にあると思う。真綿で締められる知的な興奮というか。「こころのケア」(ひらがなに開かれた心情的な「こころ」という単語と、ケアという西洋医学用語の合わせ技)という単語に似たおかしさと親しみやすさにも似ている。

この言葉合わせの唐突さの謎は、もしかしたら常々森崎が説いている「植民地主義と米」にあるのかもしれない。帝国が軍事行為と政治理念で行った侵略にくべられた炎と、民衆のかまどの火は表裏一体である、と彼女は見抜いていたのだ。無関係ようで、共犯関係にある二つの火。

戦争の終結より一足先に日本へと帰っていた森崎は敗戦後の九州で、日本という国に身体を突き合わせて対面する。森崎はこの九州という土地で、朝鮮で行われていた支配という行為がいかなる心情に支えられていたのかを身をもって痛感する。曰く「おくに」がどこかを聞かれる。そこには私個人がない。曰く私は父の娘であれば何者でもよかった。皆は気味悪いほどの笑顔で私を迎えてくれた。曰く日本人は朝鮮人を差別しなかったと言っている。なぜならその「迎合」をもってして日本は朝鮮を侵略しようとしたからだ。そして森崎は、朝鮮で教職に就いていた父親の朝鮮への深い愛情が、いかに朝鮮人個人の人生を歪めたか、についても思いを巡らせる。一つの植民地政策の精神の解題が書かれている。

興味深いものがもう一つ書かれていて、それは森崎の弟の自死について。森崎は弟の失調の理由を、植民地という一種の近代的な空間にいた夫妻によって育てられたことにより、日本帰国後の学生運動などの事象に現実的に対応できなかったことと指摘している。植民地朝鮮の日本人家庭には「先祖代々の家」あるいはそのしがらみのようなものがなかった。植民者だったからだ。軍人やすこしの民間の夫妻、またその子供などが暮らしていた。また森崎の両親は家父長制に反対であった。女も職業を、と父は言っていた。朝鮮への愛情も深かった。その空間で育った彼が戦後日本で生きていくときに、その価値観と現実との折り合いがつかなかったのだ、など云々……。

と書かれているように”私は”読み取った。森崎の主点を失った文章を読解することは難しい。楽しいが理解できない部分も多い。