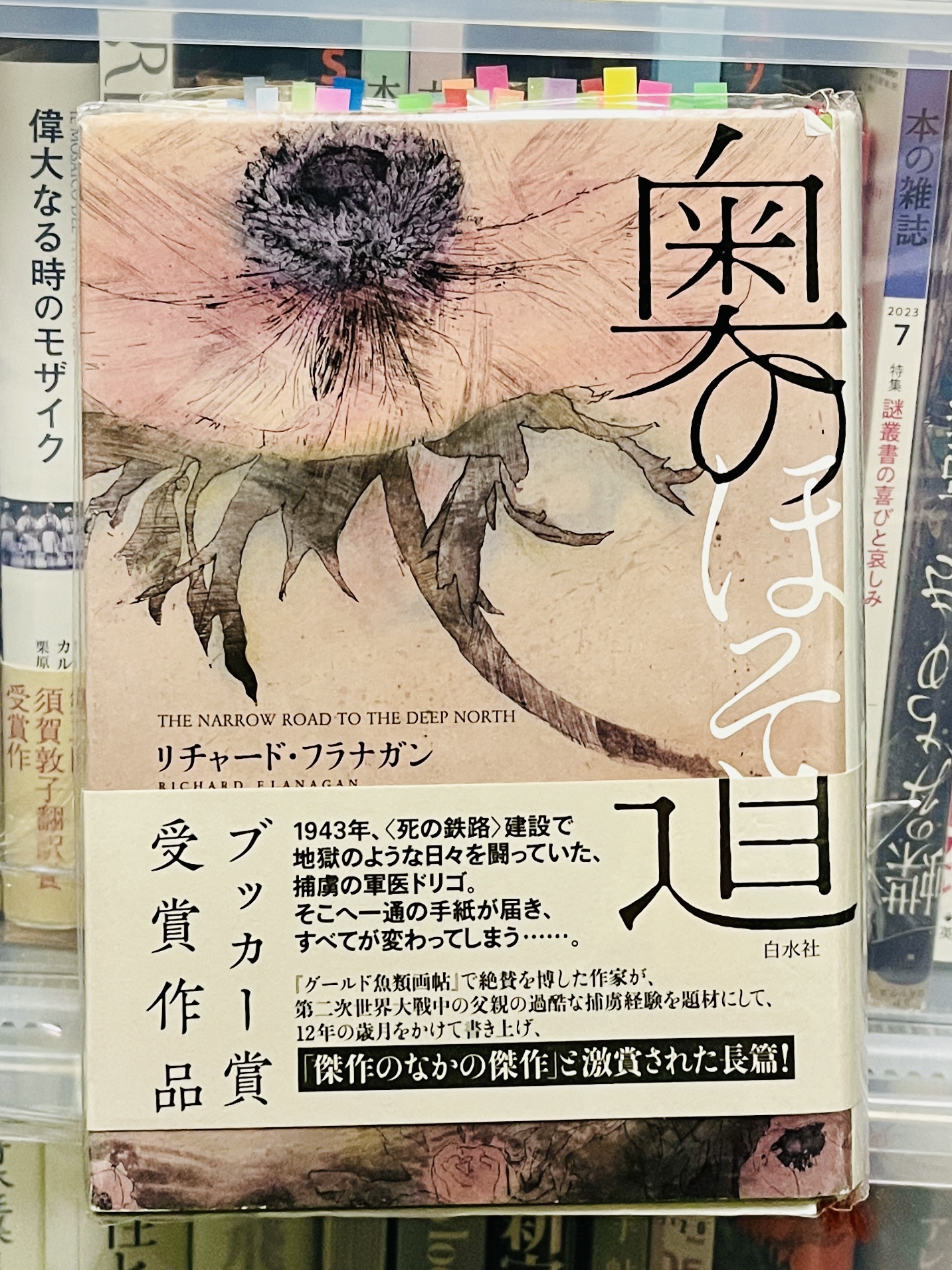

リチャード・フラナガン『奥のほそ道』。

日本軍がタイ-ビルマ間に建設していた泰緬鉄道を舞台にした海外文学。

泰緬鉄道を舞台に、とは言うけど冒頭では主人公はもう老人だ。で、小説のはじめは現在を記述するんだけど、だんだんと過去と現在を反復して過去に入っていく。散文のような文章体が印象的だ。あるいは詩みたいだと思った。長文のセリフが「」で出てくることもほぼない。地の文でそのまま書かれている。言葉はぼくが最初に知った美しいものだったからだよ、とドリゴ・エヴァンスは答えた。とかなんとかそんな感じ。

「戦争で生き残ったうしろめたさ」をテーマに出すときに必ずみなさんが出してくるのが、アウシュヴィッツ強制収容所を生き残りその後自死したとされているプリーモ・レーヴィだったりする。私も『溺れるものと救われるもの』を出す。『ユリイカ こうの史代』でも『この世界の片隅に』のすずさんの「戦争で生き残ったもののうしろめたさ」についてレーヴィを出している人がいる。

『奥のほそ道』にでてくる「線路にいた人間といなかった人間にしか世界は分かれない」という主人公の想いはそのままアウシュヴィッツとして思い起こすことができる。アウシュヴィッツにいた人間といなかった人間。地獄にいた人間といなかった人間。レーヴィが重ねて言うのは、収容所で受けた屈辱と、その屈辱から抜け出せない屈辱と、人間そのものに対する信頼感の喪失だ。

レーヴィは『溺れるものと救われるもの』で「拷問を受けたものはその後ずっと拷問され続ける。人間への信頼は拷問を受けた瞬間に壊れ、二度と戻らない」という趣旨のジャン・アメリー言葉を引用している。線路でビンタを受けたものはその後もずっとビンタされ続ける。

前半は現代が舞台と言ったんだけど、後半にかけてはほぼ戦時中の線路での話になる。こうやってだんだんと戦争の話になるのって、「忘れて生きていると見せかけてまったく戦争を忘れられていない」ことの暗喩なんじゃないかな、文字通りの”記憶の重み”の最上の表現方法なんじゃないかな、と最初に感じたのが『あれよ星屑』だった。

『あれよ星屑』は終戦から始まり、一巻が終戦後の導入部、二巻が戦時中の回想話で、三巻がまた終戦後の今でそのまま全七巻なんだけど、六巻から七巻にかけてどんどん主人公が戦争の記憶に囚われていく描写になる。七巻目の表紙なんて戦争中の仲間の絵だし。戦後の話なのに。

七巻で、日本で中国の戦場での上官に会った主人公が「なんでこんななにもなかったのような顔つきで、なんだこれは」っていう独白をする。もちろんこの言葉は上官だけへの言葉ではなく、日本人全てに対する言葉だ。結局主人公は、多くの部下を死なせた戦争の落とし前をつけさせるために上官を殺し、自分も(事実上の)自死をしてしまう。

『奥のほそ道』の主人公は戦争を忘れられず自死することはしなかった。だが小説では死んだあとも記憶は戦争に戻り、主人公が行軍している描写で最後は終わる。死んだ描写のあとに路線での行軍のシーンを挿入するのは最高によかった。みんなも読もう。ガイブンなので価格が高いし鈍器並みの厚さだけど。

20190921・この記事を書いた後、復刊したレーヴィの『休戦』を買ってめくってみたが、『休戦』の最後も「解放された戦後は収容所で見ている夢にすぎず、収容所で再び起きるのではないか」という記述と、収容所でのドイツ兵の起床の号令で終わっていた。

※過去記事(2019/6/13)